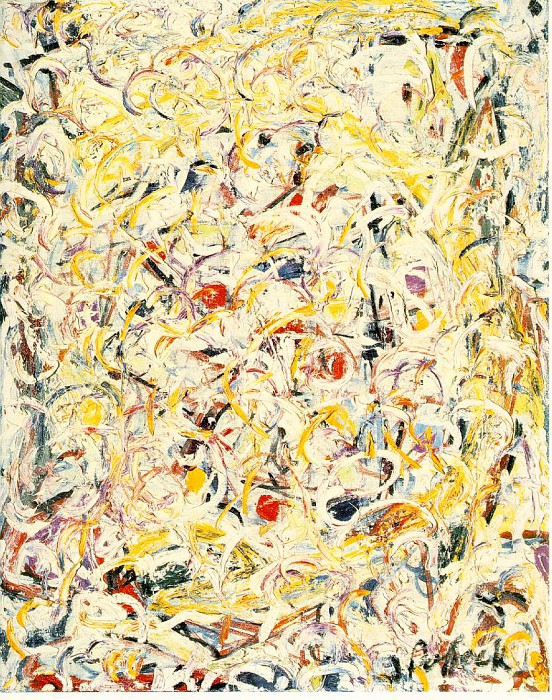

Джексон Поллок. Мерцающая субстанция.

Окончив школу, я понял, что не нужен ни отцу, ни матери. К этому моменту они развелись и оба успели создать новые супружеские ячейки, вполне себе комфортабельные, по-мещански уютные. Их половинам я пришёлся не ко двору. Плохо воспитан и бесцеремонен, знаете ли. Но оказавшись на перепутье жизни, имярек недолго чесал репу, соображая, куда бы направиться и где бросить якорь. Временное пристанище мне предоставил мой школьный, а затем и университетский товарищ, искусный сводник и большой альтруист Андрей Свиридов (он же Свирид). На пару с ним мы, не обременяясь проблемой выбора, поступили на факультет ненужных вещей, таких как искусствоведение, история мировой культуры, теория рекламы и дизайна и проч.

Андрюша чувствовал себя совсем потерянным с тех пор, как его предки с младшей сестрёнкой укатили в Канаду, поручив ему, пока родня будет осваиваться за границей, потихоньку учиться и содержать в порядке семейное гнездо. Ежемесячно получал он ощутимое денежное вспоможение и щедро тратил эти деньги: попросту проматывал их на всевозможные увеселения и кутежи, собирая в просторных родительских хоромах шумные толпы одноклассников, однокурсников, да и просто юных проходимцев. Бедняга очень тосковал… и нашёл остроумное средство от тоски – он принялся весьма энергично спасать от одиночества других, даже тех, кто не просил его об этом. Сперва пристроил сестрицыных подружек, подобрав каждой видного мускулистого парня, а затем и вовсе сделался посыльным Купидона, любимцем округи. На протяжении нескольких лет в радиусе его действия появлялись на свет здоровенькие, розовотелые Андрюши.

Вскоре он научился извлекать из своего промысла скромную выгоду и стал сдавать одну из комнат для первых трепетных свиданий и привычных любовных услад. Примечательно, что у самого Свирида долгое время девчонки не имелось, хотя многие открыто симпатизировали ему и даже смело предлагали своё общество. Я у Андрея был на особом счету, так что его добротой и гостеприимством мог пользоваться, как говорится, безвозмездно.

Родительская квартира Свирида отличалась необычной планировкой: три комнаты радиально расходились от огромной гостиной, которая переходила в просторную и обычно заселённую лоджию. Узкий коридор перпендикуляром тянулся в две стороны – мимо ванной и уборной на кухню и, огибая жилые помещения, – к дальней, стоявшей особняком или, точнее, тупиком, комнатке, где обретался сам Свирид. Для амурных утех была выделена единственная во всей квартире комната без окон, «карман».

В этом становище желторотых прелюбодеев у меня не было постоянной дислокации. Я кочевал с раскладушкой и пакетом постельного белья, устраиваясь на ночлег то в гостиной, то в лоджии, то в свиридовой келье…

Высокий, стройный блондин с преждевременной серебристой проседью у висков и желто-зелеными кошачьими глазами – таким остался в памяти многих мой друг Андрей Свиридов. Его любили за обходительность, уважали за широкий кругозор, ценили за мудрую немногословность.

Свирид приобщал меня к мировой литературе, живописи, музыке. Я дочитывал за ним книги, месяцами штудировал то, чего он едва касался, что он осваивал бегло и поверхностно. Как будто он только приоткрывал дверь и заглядывал туда, куда мне предстояло шагнуть. Он любил музыку своего великого однофамильца и в первый же мой приход к нему в гости поставил скрипучий винил с кантатой «Снег идёт» в исполнении капеллы Юрлова. «Идёт без проволочек и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье». Ангельский хор слился в звонкий, как колокольчик, голосок девушки, в который я с юношеской безоглядностью влюбился. В один только голос – образ его чарующей обладательницы прорисовывался тогда смутно, размыто. Влюбиться в один только голос для меня дело совершенно естественное. Я мог по молодости зацепиться и за сущую ерунду.

Согласно чьему, не помню, психологическому наблюдению, любой эротический выбор определяется игрой глупейших и ничтожнейших деталей, мелочей, нюансов. Я вспоминаю одну девушку, возбудившую во мне назойливо свербящее желание в силу случайного сцепления двух забавных пустячков.

Во-первых, меня пленила её иудейская фамилия, отдававшая модерном: не расслышав точно, я скорее нутром ощутил тёплый шёпот и шелест соблазна – Штекель… или Шехтель. Во-вторых, одно единственное слово, произнесённое ею несколько раз на семинаре по этологии, на который я забрёл, уже обескровленный Гегелем. Она делала доклад с доскональным описанием полового и родительского поведения каких-то млекопитающих особей; речь шла о самце, равнодушном к судьбе многочисленных детёнышей, и о самочке, изобретательной, заботливой, достойной умиления. Меня сразило наповал то, как докладчица произносила это слово – «самочка», казалось бы, дурацкое и пошлое, похожее на другое, сугубо дамское – «сумочка»… На её устах оно почему-то звучало так вкрадчиво, сладко и притягательно! Самочка отправляла в отставку ленивого папашу и легко обходилась без него, ставя на ноги обширное потомство. Слово «самец» произносилась девушкой с откровенным презрением и брезгливостью, в связи с чем мне вспомнилось «Истребление самцов» из трактата Мориса Метерлинка «Жизнь пчёл» – эту книгу, старое дореволюционное издание, я обнаружил в библиотеке Свиридова семейства. Вывод был ясен и предписан самой природой: самцы заслуживают уничтожения сразу же после выполнения своей витальной функции. Доклад определённо указывал на биологические корни феминизма. Но гораздо глубже его псевдонаучного содержания таился губительный, испепеляющий эротизм, выраженный в слове при помощи всего лишь уменьшительного суффикса!

Самочка, истребительница самцов! Потребовалось немало усилий, чтобы обольстить её – всё ради нескольких скоротечных минут обладания, за которые мне, к счастью, не пришлось расплачиваться собственной жизнью!

А вот другая девушка, довольно-таки смазливенькая, обратно тому, отвратила меня, провозгласив, точно лозунг, в учебное наше пространство: «Лично я – за дружеский секс!» В таком случае, я – против.

В комнате Свирида частенько звучала первоклассная музыка, заглушая гвалт пирующей гостиной и альковные рулады, доносившиеся из «кармана». Впрочем, по признанию меломана-хозяина брачные звуки дубравы были так же милы его сердцу, как и звуки небес. «Я люблю, когда людям хорошо в моём доме», – говаривал он, сохраняя дистанцию и вежливо уклоняясь от назревающих оргий, чего обычно удавалось достичь одним ловким нырком в «Жар-птицу» или «Персефону» Стравинского или в какой-нибудь скрипучий концерт Пауля Хиндемита. Я недоумевал: «Не понимаю, как это ты умудряешься оставаться девственником в такой, практически боевой, обстановке, да ещё и в том возрасте, когда это уже вызывает насмешки и нарекания?» Он в ответ улыбался с мудрой снисходительностью человека, познавшего всю суету сует ещё до рождения.

Но бывали в нашем общении минуты особой исповедальной близости. Мы вспоминали ранние проблески любовного чувства и томления. Соблазны и подсмотренные в самом нежном возрасте тайны. И, конечно, крутые перевалы от детства к юности, те переломные моменты, когда животный дух внезапно диким зверем врывается в райские кущи первозданной неги и безмятежности. Вспоминали первые запретные и робкие изыскания, первые искушения, трепет и замирания совсем ещё детского сердечка, пробуждение весны и сладкое, томящее, длящееся годами предчувствие… наконец, первые встречи невинности и опыта. Кто в знойный день не сбегал по этим ступенькам к манящему прохладой водоёму? Кто не искал среди ранних ощущений детства следы и улики отнюдь не невинных проделок Эрота?

Свирид признавался мне в невыносимо мучительном желании недозволенных ласк, каковое каждый божий день пробуждала в нём сестра, – та была младше его всего-то на полтора года; лишь её отъезд с родителями в Канаду прекратил эти ежедневные терзания. Восхищаясь её ослепительным расцветом, он чувствовал себя всё более грязным и испорченным, и всерьёз опасался, что его тёмные помыслы могут запятнать её безупречное сияние. Незадолго до разлуки он решился-таки на недвусмысленное прикосновение, но не пошёл дальше колена. И неисчислимые тьмы и тьмы скитальцев, любивших, но разлучённых, исцелявших себя дорогой, а ныне покоящихся археологическими слоями вперемешку с перегноем трав и листьев на глубине под ним, проплывали в облаках и клубах пыли перед взором затуманенным, застланным радугой прощальных слёз…

Андрей и от меня ждал подобных признаний, когда же скудный запас детских влюбленностей был исчерпан, я стал делиться с ним опытом своих свежих любовных приключений.

Мы оба не понимали тогда, куда несёт нас рок событий. Пользуясь выражением зачитанного Свиридом до дыр Мопассана, мы были игрушками всё обновляющихся иллюзий, бессмысленных и чарующих.

Я окончательно простился с девственностью в такие смешные, неполные и неправдоподобные семнадцать. Моя Лилит была лет на десять старше меня. Как я понял позднее, она очень страдала оттого, что ей никак не удавалось выйти замуж, и дабы отвлечься от тягостных раздумий, забыть о своём преклонном возрасте и потешить мелкое самолюбие, соблазняла лопоухих мальцов, отличавшихся особым озорством и любознательностью. В её послужном списке, состоявшем сплошь из четырнадцатилетних архаровцев, я, конечно, был переростком.

Действие происходило весной, в юном месяце апреле, и в окно спальни заглядывало пышное цветущее дерево – беззастенчивый свидетель нелепого грехопадения. Первую пассию явно вдохновляли моя неопытность и нерешительность. На глянцевом плакате, приклеенном грязными обрывками скотча к стене над её кроватью, красовалась сисястая Саманта Фокс. Я, было, засмотрелся в какой-то рассеянности, невольно, взгляд так и застопорился на крупных лиловых сосках, но тут соблазнительница уверенными движениями разоблачилась до пояса, выставив на моё обозрение собственный, более скромный бюст. Её груди почему-то смахивали на острые принюхивающиеся мордочки новорождённых лисят и глазели на меня.

Сделать это оказалось несколько сложнее, чем чихнуть, но значительно проще, чем я думал. Впечатления остались какие-то блеклые, смазанные. Наверное, мне не хватило страха (пусть и наигранного) в её глазах и той очаровательной стыдливости, что делает ещё более притягательным обнажённое женское тело, – признавался я Свириду, бравируя напускной искушенностью. Так же искушенно Андрей заметил однажды: «Только музыка барокко может быть одновременно целомудренной и обольстительной…»

Свирид не мог не опробовать на мне своё сводническое искусство и частенько предлагал юному другу организовать любовное свидание с какой-нибудь появившейся на примете рыжеволосой или чернявой красавицей (блондинок почему-то не предлагал, возможно, считая меня пленником расхожих предрассудков). Но я упрямо вертел носом. Отказав Свириду в деликатной инициативе и тем обидев купидонова посыльного, я после нескольких месяцев монашеского воздержания внушил себе, что люблю девушку малоприметную, серенькую, с россыпью родинок на левой щеке, как будто бы совсем не по моему вкусу, лишь за надуманное сходство её тонкого голоска с ангельским хором из кантаты Георгия Свиридова. Моя избранница недолго держала оборону. Лето, отмотав две трети свитка отпущенного ему времени, располагало к истоме, вальяжности и похоти.

Жаркий сухой ветер августа перенёс нас, поспешно влюблённых, за пределы шумного города. Мы полдня скрывались от посторонних глаз в зарослях огромного лесного массива, в котором, как явствовало из торчавших повсюду табличек, была строжайше запрещена рубка деревьев, поскольку все они как на подбор оказались реликтовыми.

Когда мы воздали дань должного нашему повелителю Приапу, чьё присутствие наполняло дубраву тихим трепетом, в голове моей вдруг промелькнула смутная ещё мысль: «Это долго не продлится…» Как сказал писатель Джон Апдайк своему сыну Майклу, вознамерившемуся после туристической поездки в Москву жениться на москвичке: не тот вариант. «Пересплю ещё разок, другой и брошу». Не успел я продумать эту мысль до конца, как откуда-то сверху на меня бросилась рассвирепевшая синица – она отвратительно чирикала, мерзавка, видимо, созывая своих сородичей, и всячески старалась угодить мне клювом в темя.

«Что нужно этой малохольной?!» – удивленно спросил я спутницу. Та отвечала своим свиридовским голоском, что бедная птаха, скорее всего, потеряла птенцов. Они попросту выпали из гнезда, и ее, на первый взгляд, необъяснимая агрессия носит защитный характер. Для перепуганной самки я – охотник, хищник, посягающий на жизнь потомства. Обнаглевшая пернатая дребедень! Её безобразное поведение, символично совпавшее с моим дурным помыслом, почему-то представилось мне яростным выражением женской солидарности; словно сама Природа-мать, со всей её полоумной флорой и фауной, гневно осудила моё ещё только замышляемое вероломство.

Рассказ о любовном происшествии в роще почему-то встревожил Андрея. Он заметил, как всегда глубокомысленно, что древние, должно быть, сочли бы произошедшее там блудодеяние осквернением священного места, чему подтверждением и служило дерзкое поведение атаковавшей меня синицы. Вскоре я понял истинную причину тревоги моего доброго друга Свирида. Он опасался, что станет не нужен мне, как церемониймейстер любовных забав и поверенный в делах Эрота, всерьёз боялся потерять контроль над моей ещё только намечавшейся сексуальной жизнью.

Мы поспешили переключиться на нейтральную тему и принялись листать альбом «Два века американской живописи», привезенный предками Андрея из Канады. Помню, я накинулся с самой язвительной критикой на репродукции картин Джексона Поллока. Пафос красноречивого ниспровержения так и захлестнул меня. Но я, конечно, не мог довольствоваться обывательскими оценками, вроде «пачкатня» или «мазня». Я рассуждал вслух, подводил базу.

Если психоаналитики соотносят работу скульптора и детскую возню с экскрементами, то я набрался смелости и сравнил живописные поиски, точнее, происки Джексона Поллока с поллюциями подростка. Детские полёты во сне, – ораторствовал я, а Свирид внимал мне, откинувшись на спинку дивана, насмешливо и не без удовольствия, – с известного возраста сопровождаются млечными фейерверками поллюций, неудержимыми выплесками ранних недозревших чувств. Маленькое недоразумение, следы которого стыдливо прячет любой подросток, великий Джексон Поллок превратил в экспрессивную абстрактную живопись и выставил на всеобщее обозрение.

«Мама, я сам постираю простынку».

«Давай уж лучше я, Джекки. Ты долго будешь возиться. Я только что с трудом отстирала твою ночную сорочку».

Он забыл, как вчера в полночном творческом пароксизме забрызгал её всю темперой – самой дурно пахнущей краской.

Слово «поллюция», означающее непроизвольное извержение семени, происходит от позднелатинского pollutio – «марание». Того, кто мнит себя художником или писакой, в просторечии частенько называют бумагомарателем. Любая мазня, не дотягивающая до уровня, как минимум, Шагала, – лишь святотатственное посягательство на чистую, непорочную белизну бумаги или холста, аналогичное пачканью простынь (иногда говорят «пачкатня»). Однокоренное английское pollution переводится как «загрязнение». Душа подростка вдруг утрачивает детскую чистоту, а сны – безгрешность. Увы! Незрелость не способна оставить после себя ничего, кроме грязи. И пока ты не произведёшь нечто стоящее не только для себя, но и хотя бы для одного единственного Другого – неважно, что это будет: всеми признанный шедевр живописи, коммерчески успешный роман или доблестный коитус с самой красивой во дворе девчонкой… или какие-нибудь иные, тому подобные, рядоположные свершения; неважно, что увенчает твои благородные старания: слава, богатство, удовлетворение амбиций, оргазм или полноценное, здоровое потомство… – словом, пока тебе не удастся расшевелить длинной цветущей веткой этот унылый, полусонный муравейник повседневности, ты – жалкий пачкун, а твоя продукция – грязь.

Так или примерно так разглагольствовал я, склоняясь над «Мерцающей субстанцией», «Зачарованным лесом» и «Серостью океана».

Свирид подытожил мой спич подчёркнуто вялыми аплодисментами.

– Джек Разбрызгиватель, – парировал он, – превратил живопись в экзистенциальную драму, а его льющаяся техника – это не пассивное излияние, но революция, восстание против салонного диктата мольберта и подрамника. Так что твоя критика, мой друг, увы, поверхностна. В ней самой сквозит подростковый максимализм.

Лето отпылало, нагрянул сентябрь, по-летнему жаркий, но лишённый летней праздности и истомы. Решив расстаться со звонкоголосой девушкой, я стал налегать на учёбу, но мерзкую плоть ведь так просто не проведёшь – она будет алчно требовать своё. И вот однажды я пригласил уже поднадоевшую подружку с россыпью сгоревших звёзд вдоль левой щеки в апартаменты Свирида, где ненадолго воцарилось затишье. Мы воспользовались отсутствием хозяина и, вопреки правилам и приличиям, затеяли лихорадочную возню в его комнате, остававшейся вплоть до того дня неприкосновенной. Стремясь раздуть едва тлевшее возбуждение, я просил девушку почаще произносить какую-нибудь фразу своим чистым, как колокольчик, голоском, и она повторяла: «Ты чудо, чудо…» Мне подумалось, что вот прямо сейчас я могу добиться куда большего, чем Джек Поллок с его бессмысленной мазнёй. И звонкое подтверждение этому не заставит себя ждать.

Девушка, вероятно, желала продлить общение со мной и, понимая, сколь эфемерен и ненадёжен наш союз, натужно, изо всех сил старалась изобразить то неземное блаженство, которое я мог бы занести в список своих первых мужских достижений. С улицы долетали гудки проезжавших автомобилей; чудилось, будто поток машин проносится под нами, отделённый от нас лишь натянутой тканью не толще диванной накидки. Когда с любовной горячкой было покончено, я завязал израсходованный презерватив крепким узлом, проверяя, не лопнул ли, а образовавшуюся герметичную капсулу с мутной субстанцией спеленал остатком латекса таким хитрым манером, что получилось подобье конского каштана, только белёсого и полупрозрачного.

Эту улику я забыл ликвидировать и по рассеянности оставил на валике дивана, притиснутом к стене, где её и обнаружил Свирид, имевший обыкновение класть туда же свои наручные часы. Он вручил мне «моё» с беззлобной усмешкой, без тени брезгливости. Что, признаюсь, удивило меня.

Как часто бывает в моменты неловкости, вместо того, чтобы поскорее замять свинский казус, я зациклился на нём. Я заявил Свириду, что этим артефактом положил начало новому направлению в искусстве. «Это первый шедевр панспермизма, – провозгласила моя наглость, подавляя более приличествующее случаю смущение. – Это достойно выставки!»

Всю ночь воображение смаковало сомнительную тему. Оно придумало художника-авангардиста Наума Спиркина, и под звуки соития, долетавшие из «кармана», я сочинил посвящённый ему очерк – мой дебют на поприще доморощенного искусствоведения. Вы не поверите, но нашлось одно издание, которое поместило на своих желтоватых страницах этот, с позволения сказать, материал, нисколько не заботясь о его достоверности.

«Он умудрялся создавать художественные произведения из использованных презервативов, наполненных семенем, сворачивая их в изящные шарики, которые походили то на бутон тюльпана, то на сердечко, а то и на эмбрион или античный глаз без зрачка. Декоративными элементами здесь служили пузырьки воздуха, проглядывавшие сквозь прозрачный латекс, замысловатые завитки и петельки ободка, узелки.

Коллекция этих поделок, получив аристотелевское название “Материя и форма”, экспонировалась по всему миру. Уникальные образцы искусства, не требовавшего от автора сублимации, а, напротив, находившегося в прямой зависимости от регулярности его половых контактов, представали взору изумлённых эстетов под стеклом, точно ювелирные украшения. Перевозились и хранились они в специальных морозильных камерах. Выставки имели оглушительный успех и сопровождались рекламными акциями “Молодёжь за безопасный секс” и “Скажи СПИДу нет!”

Ради поддержания ажиотажа остроумный автор составил завещание, согласно которому через сто лет любая женщина независимо от расовой и конфессиональной принадлежности сможет воспользоваться его генетическим материалом, собранным в миниатюрных одноразовых капсулах, для экстракорпорального оплодотворения. Драматизм и глубокий философский смысл заключались в том, что в данном случае продолжение рода могло быть осуществлено лишь ценой уничтожения шедевра. Впрочем, имел место и момент свободного выбора: будущая мать должна была решить, какая именно из множества высокохудожественных спермосодержащих капсул заключает в себе прообраз желанного чада. В аннотации автор настаивал, что символическая форма его творений способна предопределить не только внешний облик, но и норов зачатых в будущем потомков».

Свирид ознакомился с этим текстом уже в виде опубликованной мистификации. Он поёжился. Передёрнул плечами.

– Жизнь, выплеснувшаяся в мир, но не сумевшая родиться, – пробормотал он, – и заточённая в нерождённом состоянии… остановленный жизненный порыв… разве это забавно?

И, выдержав намеренно затянутую паузу, добавил:

– Твой Наум Спиркин большой оригинал. Но он как будто сам упустил один важный нюанс своей художественной методы. Он ведь, по сути, открыл способ одним выстрелом прихлопнуть двух зайцев: в едином акте любви и творчества овладеть одной женщиной и обрюхатить другую. Кроме того, он создал особую арт-практику, в которой конечный результат авторских усилий может быть настолько отсрочен, что состоится уже после смерти и автора, и его современников-зрителей. Так что автор не знает, чем или кем обернётся его замысел, а не только, как он отзовётся. Возможно, именно это, а не пресловутый чёрный квадрат, и есть конец искусства в его традиционном понимании.

С такими или подобными словами Свирид почему-то повёл меня в комнату-карман, которую, пряча ключ в тайнике, между актами всегда держал запертой, и где я, будучи его постояльцем, ещё ни разу не побывал. Убранство этой комнаты свиданий включало лишь пару стульев, зеркало с надколотым верхним краем и узковатую для двоих кровать, впитавшую пот многих соитий; от неё так и разило размоченными дрожжами, тяжёлым пивным опьянением.

– При родителях здесь была большая кладовка. Нас с сестрёнкой запирали в полной темноте за крупные провинности. Отец однажды напугал нас, показав привезённый из Китая сувенир, пылившийся на одной из полок. Большая бутыль водки, а в ней заспиртованная кобра с выгнувшимся дугой скорпионом во рту. Чистый беспримесный ужас, столкнувшись с которым древние начинали изобретать богов. «Давай договоримся, что я буду коброй, а ты – скорпионом, – как-то предложила сестра, плотнее прижавшись ко мне. – Будет не так страшно». Вскоре её посетила малоприятная мысль: от кобры и скорпиона может родиться только кто-то очень злой, нехороший. Матери удалось уговорить отца не прибегать слишком часто в этой репрессивной мере во избежание ночных кошмаров. Когда они с сестрой уехали в Канаду, я выбросил весь хлам, собранный здесь, и перетащил сюда свою кровать, а диван, на котором спала сестра, поставил у себя. Бутыль с коброй и скорпионом у меня выпросил приятель, но добра она ему не принесла: он имел глупость так сильно напугать азиатской диковинкой свою девушку, что та ушла от него.

Я впервые отметил про себя, как сильно отличается сверлящее прозвище Андрея от его фамилии, в которой мне слышались свирель и колокольчик студёного зимнего вечера. Различие, как выразился бы ловец созвучий, показалось мне разительным. Странно, ведь прозвище было производным от той же фамилии, только короче на пару букв… но и жёстче. Грубее. Будто ангельские звуки, пройдя сквозь враждебную среду, что приглушила и исказила их, обернулись дребезжащим сопротивлением инертной материи.

И был сон в ночь после нашего разговора. Свирид показывает мне что-то живое и студенистое, заключенное в старинном медном сосуде. Я вижу желеобразную массу с какими-то прожилками и волокнами, под ней желтеет более плотная субстанция, похожая на сыр рокфор с голубыми разводами плесени, и вдруг в этой желтизне прорисовываются веки, складки щёк и лба, открываются чёрные маслины-глаза, скалится рот. И вот эта поллоковская «мерцающая субстанция» растворяет зев свой, и скрип старой калитки, провисающей на ржавых петлях, оглашает её недовольство: оголодала.

«Это существо, – признаётся Свирид, – и есть настоящий свирид. Оно питается энергией наших сексуальных грёз и доверительных юношеских бесед, нерастраченной похотью, напрасным томлением, безответным влечением, грешными помыслами. Ты не отыщешь его описание в сонме элементалий, криптид, хобгоблинов, гуманоидов и гомункулусов – сказители брезгуют упоминать свиридов. Ибо сила свирида – в семени, не давшем побега; жизнь его зиждется в самой неблагородной и зыбкой материи, в том тлене, из которого все мы вышли. Регулярные совокупления, происходящие в моём доме и на моей кровати, в «кармане», позволяют поддерживать необходимый для существования свирида эмоциональный микроклимат. Но лишь только сам я вступлю в половой контакт с девушкой, свирид неминуемо погибнет. Ведь ты, конечно, уже понял – это не что иное, как чахлый и несовершенный плод моей любви к сестре: жизнь теплится в нём, покуда я верен ей».

18 декабря 2002

EN

EN Старый сайт

Старый сайт

Андерс Валерия

Андерс Валерия  Тубольцев Юрий

Тубольцев Юрий  Буторин Николай

Буторин Николай  Демидович Татьяна

Демидович Татьяна