Музей Александра III

От Администрации сайта:

Уважаемые господа,

30 августа – годовщина смерти известного проф. Ивана Владимировича Цветаева, создателя и первого директора Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), о чем сообщает мемориальная доска при входе в музей. Он был отцом и первым наставником поэта Марины Цветаевой. Поэтому тем, кто не знаком с мемуарами замечательной поэтессы будет интересно прочитать (а другим- вспомнить) образцы цветаевской яркой прозы, насладиться её прекрасным языком, добрым, заботливым и порою - ироничным отношением к отцу.

Проф.И.Цветаев всю жизнь и душу вложил в свое детище - Музей изящных искусств и при этом оставался скромным непритязательным и бережливым (для вложений всех средств в МУЗЕЙ!) интеллигентом. Какой разительный контраст в сравнении с современной элитой, претендующей на интеллигентность - мединскими, собяниными, ралдугиными и проч. роттенбергами!

Приятного чтения,

В.Андерс

* * *

|

Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в это же время отходила одна московская старушка. (фото из сети)  Но мечта о музее началась раньше, намного раньше, в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника села Талицы, Шуйского уезда, Владимирской губернии, откомандированный Киевским университетом за границу, двадцатишестилетним филологом впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь: в эту секунду создалось решение к бытию такого музея, мечта о музее началась, конечно, до Рима - еще в разливанных садах Киева, а может быть, еще и в глухих Талицах, Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий. "Вот бы глазами взглянуть!" Позже же, узрев: "Вот бы другие (такие же, как он, босоногие и "лучинные") могли глазами взглянуть! Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная. Год рождения моего отца - 1846 г. Город Таруса, Калужской губернии. Дача "Песочная". (Старый барский дом исчезнувшего имения, пошедший под "дачу".) Дача Песочная в двух верстах от Тарусы, совсем одна, в лесу, на высоком берегу Оки, - с такими березами... Осень. Последние - ярко и мелко-розовые, безымянные, с чудным запахом, узнаваемые потом везде и всегда, - цветочки в колеях. Папа и мама уехали па Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася - бонне: "Августа Ивановна, а что такое - музей?" - "Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный". - "Зачем?" - "Чтоб студент мог учить". И, радуясь будущей учености "студента", а может быть, просто пользуясь отсутствием родителей, неожиданно разражается ослепительным тирольским "иодль". Пишем папе и маме письма, пишу - я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале - по музею. "А вот еще Урал, а вот еще Урал, а вот еще Урал", - и, заведя от рвения язык почти за край щеки: "А вот еще музей, а вот еще музей, а вот еще музей..." Я же, с тоже высунутым языком, честно и мощно вывожу: "Нашли ли мрамор для музея и крепкий ли? У нас в Тарусе тоже есть мрамор, только не крепкий..." Мысленно же: "Нашли ли для нас кота - и уральский ли? У нас в Тарусе тоже есть коты, только не уральские". Но написать, по кодексу нашего дома, не решаюсь. В одно прекрасное утро вся дача Песочная заполняется кусками разноцветного камня: голубого, розового, лилового, с ручьями и реками, с целыми видами... Есть один - как ломоть ростбифа, а вот этот, пузырчатый, точно синий вскипевший кофе. На большой правильный квадрат белого, чуть серого, чуть мерцающего камня мы даже и не смотрим. Это-то и есть мрамор для музея. Но уральского кота, обещанного, родители не привезли. Одно из первых моих впечатлений о музее - закладка. Слово - закладка, вошедшее в нашу жизнь, как многие другие слова, и утвердившееся в ней самостоятельно, вне смыслового наполнения, либо с иносмысловым. Мама и Лера шьют платья к закладке. Дедушка приедет на закладку из Карлсбада. Дай бог, чтобы в день закладки была хорошая погода. На закладке будет государь и обе государыни. В конце концов, кто-то из нас (не я, всегда отличавшаяся обратным любознательности, то есть абсолютным фатализмом): "Мама, а что такое закладка?" - "Будет молебен, потом государь положит под камень монету, и музей будет заложен". - "А зачем монету?" - "На счастье". - "А потом ее опять возьмет?" - "Нет, оставит". - "Зачем?" - "Отстань". (Монету - под камень. Так мы в Тарусе хоронили птиц, заеденных Васькой. Сверху - крестик.) На закладку нас, конечно, не взяли, но день был сияющий, мама и Лера поехали нарядные, и государь положил монету. Музей был заложен. Отец же три дня подряд напевал свой единственный за жизнь мотив: три первых такта какой-то арии Верди. Первое мое видение музея - леса. По лесам, - как птицы по жердям, как козы по уступам, в полной свободе, высоте, пустоте, в полном сне... "Да не скачи же ты так! Осторожней, коза!" Эту "козу" прошу запомнить, ибо она промелькнет и в моем последнем видении музея. Мы с Асей впереди, взрослые - отец, мать, архитектор Клейн, еще какие-то господа - следом. Спокойно-радостный повествующий голос отца: "Здесь будет это, тут встанет то-то, отсюда - туда-то..." (Это "то-то", "туда-то" - где это отец все видит? А как ясно видит, даже рукой показывает!) Внизу, сквозь переплеты перекладин - черная земля, вверху, сквозь те же переплеты - голубое небо. Кажется, отсюда так легко упасть наверх, как вниз. Музейные леса. Мой первый отрыв от земли. А вот другое видение. Во дворе будущего музея, в самый мороз, веселые черноокие люди перекатывают огромные, выше себя ростом, квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара, под раскатистую речь, сплошь на р, крупную и громкую, как тот же мрамор. "А это итальянцы, они приехали -из Италии, чтобы строить музей. Скажи им: "Buon giorno, come sta?". [1] В ответ на привет - зубы, белей всех сахаров и мраморов, в живой оправе благодарнейшей из улыбок. Годы (хочется сказать столетия) спустя, читая на листке почтовой бумаги посвященную мне О. Мандельштамом "Флоренцию в Москве" - я не вспомнила, а увидела тех итальянских каменщиков на Волхонке. Слово "музей" мы, дети, неизменно слышали в окружении имен: великий князь Сергей Александрович, Нечаев-Мальцев, Роман Иванович Клейн и еще Гусев-Хрустальный. Первое понятно, ибо великий князь был покровителем искусств, архитектор Клейн понятно тоже (он же строил Драгомиловский мост через Москва-реку), по Нечаева-Мальцева и Гусева-Хрустального нужно объяснить. Нечаев-Мальцев был крупнейший хрусталезаводчик в городе Гусеве, потому и ставшем Хрустальным. Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто "для души" и даже для ее спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), - во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца (можно сказать, что отец Мальцева обрабатывал, как те итальянцы - мрамор) Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря - единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец - духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: "Цветаев-Мальцев".) Нечаев-Мальцев в Москве не жил, и мы в раннем детстве его никогда не видели, зато постоянно слышали. Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. "Телеграмма от Нечаева-Мальцева". "Завтракать с Нечаевым-Мальцевым". "Ехать к Нечаеву-Мальцеву в Петербург". Почти что обиходом и немножко канитферштаном, которого, прибавлю в скобках, ни один ребенок, к чести детства, не понимает в его настоящем юмористическом смысле, то есть именно в самом настоящем: человеческом (бедный, бедный Канитферштан!). - Что мне делать с Нечаевым-Мальцевым? - жаловался отец матери после каждого из таких завтраков, - опять всякие пулярды и устрицы... Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну, зачем мне, сыну сельского священника - устрицы? А заставляет, злодей, заставляет! "Нет уж, голубчик вы мой, соблаговолите!" Он, может быть, думает, что я - стесняюсь, что ли? Да какое стесняюсь, когда сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторублевку - что можно для музея сделать! Из-за каждой дверной задвижки торгуется, - что, да зачем - а на чрево свое, на этих негодных устриц ста рублей не жалеет. Выкинутые деньги! Что бы мне - на музей! И завтра с ним завтракать, и послезавтра, так на целые пять сотен и назавтракаем. Хоть бы мне мою долю на руки выдал! Ведь самое обидное, что я сам музей объедаю... С течением времени принципом моего отца с Нечаевым-Мальцевым стало - ставить его перед готовым фактом, то есть счетом. Расчет был верный: счет - надо платить, предложение - нужно отказывать. Счет для делового человека - судьба. Счет - рок. Просьба - полная свобода воли и даже простор своеволию. Все расстояние от: "Нельзя же не" до: "Раз можно не". Это мой отец, самый непрактичный из неделовых людей, учел. Так Нечаев-Мальцев кормил моего отца трюфелями, а отец Нечаева-Мальцева - счетами. И всегда к концу завтрака, под то самое насильное шабли. "Человек ему - свой счет, а я свой, свои..." - "И что же?" - "Ничего. Только помычал". Но когда мой отец, увлекшись и забывшись, события (конец завтрака и свершившийся факт заказа) опережал: "А хорошо бы нам, Юрий Степанович, выписать из-за границы..." - настороженный жертвователь, не дав договорить: "Не могу. Разорен. Рабочие... Что вы меня - вконец разорить хотите? Да это же какая-то прорва, наконец! Пусть государь дает, его же родителя - имени..." И чем меньше предполагалась затрата - тем окончательнее отказывался жертвователь. Так, некоторых пустяков он по старческому и миллионщикову упорству не утвердил никогда. Но когда в 1905 году его заводы стали, тем нанося ему несметные убытки, он ни рубля не урезал у музея. Нечаев-Мальцев на музей дал три миллиона, покойный государь триста тысяч. Эти цифры помню достоверно. Музей Александра III есть четырнадцатилетний бессребреный труд моего отца и три мальцевских, таких же бессребреных миллиона. Где те пуды цветаевско-мальцевской переписки, которую отец, чтобы дать заработать, дал одной из своих племянниц, круглолицей поповне и курсистке Тоне, переписывать от руки в огромный фолиант, который бедная Тоня, сопя и корпя и ничего не понимая (была медичка!), тоскливо называла "моя плешь"? Помню, что за трехмесячную работу девушка получила тридцать рублей. Таковы были цены. Но такова еще была особая - музейная! - бережливость отца. "И тридцать рублей заработает, и, по крайней мере, знать будет, что такое музей и как он строится. Лучше - чем с подружками чаи распивать!"

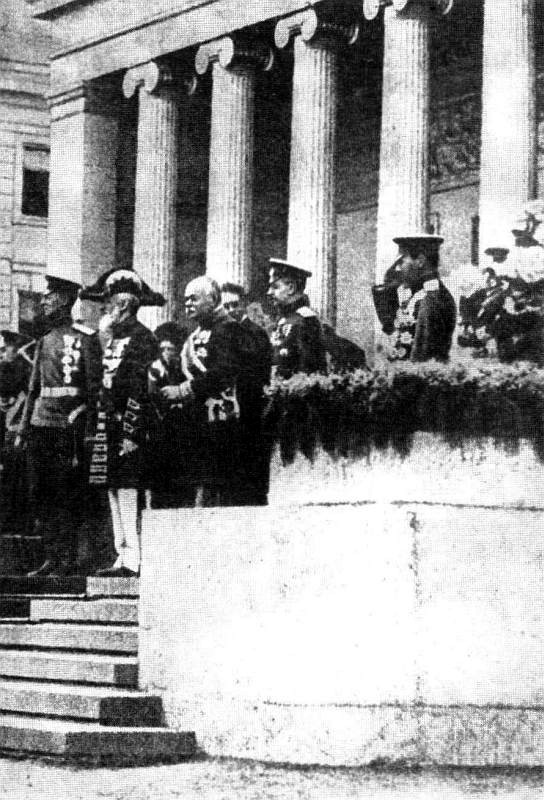

Открытие Музея изящных искусств 31 мая 1912 г. На переднем плане — Ю. С. Нечаев-Мальцев, И. В. Цветаев, за ним Р. И. Клейн

Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) - той человеческой нотой в деловом письме, личной - в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар - ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности вхождения во все и выхождения из всего - победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него. Так, от дверных ручек упирающегося жертвователя до завитков колонн, музей - весь стоит на женском участии. Это я, детский свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня этого не скажет (ибо так глубоко не знает) - никто. Когда она в 1902 году заболела туберкулезом и выехала с младшими детьми за границу, ее участие не только не ослабло, но еще усугубилось - всей силой тоски. Из Москвы то в генуэзское Нерви, то в Лозанну, то во Фрейбург шли подробные отчеты о каждом вершковом приросте ширящегося и высящегося музея. (Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике.) И такие же из Нерви, Лозанны и т. д. любовные опросные листы. Когда дозволяло здоровье, верней болезнь, она, по поручению отца, ездила по старым городкам Германии, с которой был особенно связан мой отец, выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок. (А у делового немца добиться улыбки...) Не забывали и мы с Асей нашего гигантского младшего брата. В каждом письме - то из Лозанны, то из Фрейбурга, после описания какого-нибудь tour du lac [2] или восхождения на очередной шварцвальдский холм, приписка, сначала, по малолетству, совсем глупая: "Как Васька? Как музей?" - по со временем и более просвещенные. К одиннадцати годам и я втянулась в работу, а именно, по летам, когда мы все съезжались, писала отцу его немецкие письма. (Отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пиша и говоря, именно переводил с русского. Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал в Болонском университете.) Как сейчас помню "Hildesheimer Silberfund" [3] и "Professor Freu". Зато какое сияние гордости, когда в ответном письме за таким-то No в конце приписка: "Gruessen Sie mir ihr liebenswuerdiges und pflichttreues Toechterlein" [4]. Немецкую переписку отца я вела до самой его кончины (1913 г.).

И. В. Цветаев с дочерью Анастасией (Aся)

Теперь расскажу о страшном его и матери, всех нас, горе, когда зимой 1904 - 1905 года сгорела часть коллекций музея (очевидно, та деревянная скульптура, которую и заказывали в Германии). Мне кажется, это было на Рождество, потому что отец был с нами во Фрейбурге. Телеграмма. Отец молча передает матери. Помню ее задохнувшийся, захлебнувшийся голос, без слова, кажется: "А-ах!" И отцовское - она тогда была уже очень больна - умиротворяющее, смиренное, бесконечно-разбитое: "Ничего. Даст бог. Как-нибудь". (Телеграмма, сгоряча, была: музей горит.) И его безмолвные слезы, от которых мы с Асей, никогда не видевшие его плачущим, в каком-то ужасе отвернулись. Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком.

Дед Марины и Аси Цветаевых - А. Д. Мейн с женой С. Д. Мейн.

Говоря о матери, не могу не упомянуть ее отца, моего деда, Александра Даниловича Мейна, еще до старушкиных тысяч, до клейновского плана, до всякой зримости и осязаемости, в отцовскую мечту - поверившего, его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А. Д. Мейна, в Неопалимовском переулке, на Москве-реке. Август 1933 * * * [1] Доброе утро, как поживаете? (ит.) [2] Прогулки по озеру (фр.). [3] Гильдесгеймский серебряный клад (нем.). [4] Передайте от меня привет Вашей милой и добросовестной дочурке (нем.). * * * |

Музей изящных искусств имени Александра III до переворота 1917г.

* * *

Лавровый венок.

(Памяти проф. И. В. Цветаева)

Года за два до открытия музея отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру, только что отстроенную. «Подумайте, Иван Владимирович, - соблазняла наша старая экономка Олимпиевна, - просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же - и через двор носить не нужно, электричество - и ламп наливать не нужно, и ванна - и в баню ходить не нужно - всё под рукой... А этот - сдать...» - «Сдать, сдать! - с неожиданным раздражением отозвался отец. - Я всю жизнь провел на высокой ноте! - И, уже самому себе, отъединенно: - В этом доме родились все мои дети... Сам тополя сажал... - И совсем уже тихо, почти неслышно, а для экономки и вовсе непонятно: - Я на это дело положил четырнадцать лет жизни... Зачем мне электричество?! А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирки выйдут, отличные... Две комнаты и по кухонке...» - Так и было сделано.

В эту же весну отец из Германии привез от себя музею - очередной подарок: машинку для стрижки газона. - «А таможне не платил, ни-ни. Упаковал ее в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги. - А это что у вас здесь? - Это? - Греческие книжки. - Ну, видят - профессор, человек пожилой, одет скромно, врать не будет. Что такому и возить, как не греческие книжки! Не парфюмерию же. Так и провез без пошлины. Помилуйте! Да на пошлину вторую такую стрижку купить можно». (Никогда не забуду, как он на самосеяном газоне перед музеем - первый - ревниво, почтительно, старательно и неумело, ее пробовал.) Думаю, что это был единственный за жизнь противозаконный поступок моего отца. Впрочем, он для музея был готов на несравненно - большее, во всяком случае - дольшее. Сидит он у какой-нибудь москворецкой купчихи, потягивает чаек и улещает: - «Таким-то образом, матушка, всем и радость, и польза будет. А что племянник? Племянник все равно промотает». Старушка: - «Неужели?» - «Как бог свят - промотает. Про пьет или в карты пропустит». Старушка, упавшим голосом: - «Пропустит». Отец: - «А покойник их, небось, по полтиннику собирал. Племянник пусть сам наработает. Я ведь тоже в детстве босиком бегал...» Помню, что таким способом, только на этот раз у старушки высокопоставленной, отец, в конце очень долгих концов, отстоял для музея прекрасный подлинник: мраморную голову императора Тита, которая и поныне украшает музей.

Отношение к строящемуся музею было разное. Помню известного московского педагога Вахтерова, в 1909 году говорившего мне, тогда - гимназистке: - «Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят- ничего. Стены нам пригодятся». В общем, интеллигенция и молодежь относились равнодушно, и отец в своем деле (как каждый любящий - в своем!) был одинок. Но он этого не замечал - или миновал. Зато, как же он радовался малейшему сочувствию, малейшему «музейному» вопросу, как охотно сам путеводил - шестидесятипятилетний старик и безумно занятый человек - наших сверстников, мальчишек и девчонок, сам показывая и рассказывая, обстоятельно отвечая на самые наивные вопросы. Убеждена, что не более ревностно - раз от всей души, значит, больше нельзя! - он потом показывал музей верхам России. Разница между путеводимыми тонула, и даже сгорала, в неизменности вдохновения. Усилить это вдохновение могло только чужое вдохновение. Оно редко - везде.

Не могу не рассказать об одном его путевождении. Поступил к нам дворник, прямо из деревни, - семнадцати лет, круглолицый, кареглазый, с щеками пышущими, как те печи, которые он так жарко и с таким жаром топил, - по имени Алексей, и, действительно, Божий человек, даже Божие дитя: не пил, не курил, только спал. Зато - спал непробудно.

И вот, это самое «Божие дитя», однажды, мне: - «Барышня, как бы мне посмотреть нашего барина заведение? Говорят, сам государь на освящение пожалует, так как бы мне уж заодно...» За утренним чаем я, отцу: - «Папа, ты не можешь показать Алексею музей?» - «С удовольствием. Кто такой Алексей?» - «А это наш дворник. Он очень интересуется...» - «Гмм... навряд ли он... А впрочем, пусть посмотрит...» - За вечерним чаем того же дня: - «Водил, папа, Алексея?» - «А как же!» - «Ну, как?» - «Да видишь ли, как человек непросвещенный и даже придурковатый, он, завидев всех моих Гераклов и Венер, так застыдился - и даже испугался, что, представь себе, всю дорогу шел слепой. Да, да, да. Закрылся локтем и таким манером прошел по всему музею. - Да ты, Алексей, гляди! Сейчас ничего такого нет! - Куда там! Красный, как рак, взглянет на секунду из-под локтя и, как ошпаренный, опять зажмурится. Тут я его и отпустил». Утром Алексей приходит топить печку. - «Ну, что, Алексей, понравился тебе музей?» - «Здание хорошее».- «Почему же ты все время шел слепой?» - Алексей, шепотом: - «Женщины голые...» - На кухне же объяснялся вольнее: - «Конечно, барину видней, и медали у них все, а я человек деревенский, а всё - чудно! На старости лет, а чем занялись! Баб голых понаставили да мужиков! Да еще освящать задумали... Да поп - увидит - как плюнет! Му-зей!»

За какой-то срок до открытия музея в доме прошел слух, что отцу «за музей» дают «почетного опекуна». Слух подтвердился, и начались разговоры о мундире. - «Шить настоящим золотом, - говорил отец сокрушенно, - и подумать страшно, во что это золото обойдется...» - «Ничего, папа, не поделаешь! Дали опекуна - давай мундир!» - «Я не против мундира, но есть мундир и мундир... Зачем мне, старому человеку, золото?» - «Папа, но это форма!» - «Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда-то, босоногого, - в Рим отправить можно... Семьсот целковых! (И, уже с улыбкой:) - Да весь опекун того не стоит!» - Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрен. Чудесный, древесный, весь в каких-то цветочках. - «Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!» (С доброй улыбкой, но все же со вздохом:) - «Вот, разве уж, для музея!» -

И. В. Цветаев в парадном мундире. 1912

Сшили отцу мундир, стали шить дочерям платья («дамы в белых городских, закрытых»). Нечего говорить, что отец за материей отправился сам,- в какой-то свой магазин, «к одному моему знакомцу, с которым я уже тридцать лет торгуюсь...» - «Материю нужно, прежде всего, прочную, - музей открывается раз, а белое платье всегда пригодится, а фасоном советую шить самым простым, две прямые полы, например, и схватить лентой, а сзади пустим клин». (В спасительность клина во всех дамских туалетах отец верил свято.) Шила нам наша вечная Олимпиевна, по призванию домашняя портниха. Нечего говорить, что отец на всех примерках присутствовал. - «Только не обтягивайте, Александра Олимпиевна, не обтягивайте! Материи за глаза, а Марина и так худая, - уж не знаю, с чего, - чтоб не вышло, как кость. Припустите, припустите!» - Олимпиевна же, во всем с отцом соглашаясь, под машинный шумок, шила по-своему, то есть по-нашему.

Самое трогательное, что, когда отец увидел нас в готовом, то есть, по существу, для него неузнаваемом, он, гордясь и восхищаясь, свои покрой и клин узнал!

Поверят мне или нет, если скажу, что отец несколько вечеров до открытия музея, в нашей бывшей детской, сам, самолично, учил нас с Асей делать придворный реверанс?! - «Я сколько раз видал на приемах и отлично знаю. (Приподымая полы пиджака и приседая:) - Ногу за ногу, колено согнуть, в талии согнуться, застыть, - и... нет, уж, пожалуйста, без козьих скачков! - вот так. Конечно, ваша мама вам бы лучше показала...»

- «Говорила я вам, не спешите замуж, - нашептывала Олимпиевна, выдергивая последнюю наметку, - пригодится вам ваше девичество... Вот и вышло по-моему. Были бы барышнями - были бы сейчас фрейлинами, каждый день бы видели государя с государыней. А то, - вышли замуж за мальчишек!» - «Александра Олимпиевна!» - «А я бы на вас шила - всё такое тонкое, воздушное, девическое, придворное... А вот теперь, за гимназистами-то замужем, всю жизнь и будете ходить в простом суконном... Эх!»

За день до открытия музея, рано утром, за отцом из музея спешно приехал курьер. - «Что такое?» - «Не могу знать, только просили поскорее и во всем обычном...» - Отец сразу отправился. Вернулся довольно скоро. - «Зачем вызывали?» - «А показать молодой государыне музей». - «Одной?» - «Да. Она, бедняжка, страдает нервами, не выносит скопления людей, вот и решила посмотреть заранее». - «Как же это было?» - «Слуга вез кресло на колесах, я шел рядом». - «Она что-нибудь спрашивала?» - «Нет, ничего. Так и проехались молча по всем залам». - «И даже не сказала, что понравилось?» - «Нет. Она, должно быть, бедняжка, совсем больная: лихорадочные щеки, взгляд отсутствующий... Я сначала, было, называл залы, а потом и перестал: вижу - не до меня. Ни разу не взглянула ни направо, ни налево, так и проглядела в одну точку. Но под конец все-таки сказала: - «Благодарю вас, профес сор»... Бедная женщина! Бедная женщина!»

Так это у меня и осталось, невиданным мною видением: в ранний час утра, в катящемся кресле, по пустым залам, между белых статуй...

В день открытия музея - майский, синий и жаркий - рано утром - звонок. Звонок - и венок - лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. Никогда не забуду. Отец в старом халате, перед ним седая огнеокая красавица, между ними венок, который та упорно старается, а тот никак не дает надеть. Мягко и твердо отбиваясь: - «Помилуйте, голубушка! Старый профессор в халате - и вдруг венок! Это вам нужно надеть, увенчать красоту! Нет уж, голубушка, увольте! Сердечно вам благодарен, только разрешите мне этот венок... Экая вы, однако, прыткая!» Итальянка, сверкая глазами и слезами, а венок для верности над головой отца придерживая: - «От лица моей родины... Здесь не умеют чтить великих людей... Иван Владимирович, вы сделали великое дело!» - «Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал - и люди помогли».

Вторым подарком был наш, детский, на него и был положен венок, ибо это был - поднос. Подарок не такой бездарный, как может показаться сразу. Во-первых, папа постоянно пьет чай у себя в кабинете. Во-вторых, пока что, на подносе будут лежать визитные карточки всех предстоящих посетителей. (Усердная Олимпиевна: - «Письма буду носить Ивану Владимировичу на серебряном подносе, как графу или князю! Чем он хуже! (и, уже начало легенды): Сам царицу в кресле катал!») В-третьих, и, в-главных: есть место для даты, а дата - всё. Поднос поднесен, и опять извечный припев: - «Зачем мне, старому человеку, серебряный поднос? Это вам с Асей нужно, вы теперь замужем, гостей принимать будете... Спасибо, спасибо. Прекрасный под нос, массивный, хлебниковский... Только жаль, что так на меня потратились...»

Никогда не забуду: под первым лучом того майского солнца, в белом зале, на ломберном столике, на серебряном подносе - лавровый венок.

Сентябрь 1933

* * *

Марина Цветаева. 1912 г.

* * *

------

Для справки - Об истории создания МУЗЕЯ-

В 1894 году, на первом съезде русских художников и любителей художеств, созванном по случаю дарения Москве картинной галереи братьев Третьяковых, проф. И.В.Цветаев произнёс речь, в которой призвал к созданию нового музея изящных искусств в столице. По инициативе профессора был объявлен конкурс на лучший проект музея.

Победил в конкурсе проект Р. И. Клейна.

В 1897 году И.Цветаев знакомится с миллионером Ю. С. Нечаевым-Мальцовым, который стал главным финансовым спонсором и покровителем музея.

В августе 1899 года состоялась торжественная закладка музея.

31 мая 1912 года Музей изящных искусств был открыт. «Наш гигантский младший брат» — называла его Марина Цветаева.

Но, вначале это был музей античного искусства: вторая в России после Эрмитажа коллекция оригиналов и слепков греческой скульптуры, которые могли бы служить образцами для развития художественного вкуса.

По воспоминаниям его дочери Марины Цветаевой, ряд из этих работ был выполнен в существующей до настоящего времени художественной мастерской в Шарлоттенбурге.

По теме воспоминаний:

- В.Демидов-

Безмерность Марины (о М.Цветаевой) Гл.17-20

"Существуют две версии гибели Цветаевой - убийство и самоубийство."

http://www.andersval.nl/publikatsii/484-proza/ocherk/8284-bezmernost-mariny-o-m-tsvetaevoj-gl-17-20

* * *

EN

EN Старый сайт

Старый сайт

Вайнер Ирина

Вайнер Ирина  Талейсник Семен

Талейсник Семен  Голод Аркадий

Голод Аркадий  Андреевский Александр

Андреевский Александр  Демидович Татьяна

Демидович Татьяна  Тубольцев Юрий

Тубольцев Юрий  Борисов Владимир

Борисов Владимир  Андерс Валерия

Андерс Валерия  Буторин Николай

Буторин Николай