Сегодня 18 июня 2022 известному прозаику и поэту Шаламову исполнилось бы 115 лет.

До такого возраста редко кто доживает, но трудную жизнь Варлама Шаламова сократили не только болезни, но и трагический период сталинских репрессий, бросавший писателя из одной тюрьмы в другую. Пока он, наконец, не оказался на Колыме, чему и был посвящён его основной труд.

Литературоведы и критики оценивают «Колымские рассказы» Шаламова как документальное историческое свидетельство, запечатлевшее великую катастрофу человечества XX века. Это панорама жизни, страданий и смерти людей в лагерной империи на северо-востоке СССР, занимавшей территорию свыше двух миллионов квадратных километров.

В своих рассказах Варлам Шаламов идет дальше простого описания всех кошмаров советского ГУЛАГа.

Он не пытается вызвать страх у читателей. Он не называет страх по имени. Но, читая или слушая его произведения, буквально кожей ощущаешь весь ужас, заключенный в них.

«Колымские рассказы» потрясают, они требуют не только сопереживания, но и переоценки собственной жизни, определенного нравственного вывода.

В эти дни очередного трагического периода России, когда кремлёвские братаны развязали преступную братоубийственную войну с Украиной, предлагаю Вашему вниманию один из рассказов Шаламова, как напоминание о драматических событиях поколения наших отцов.

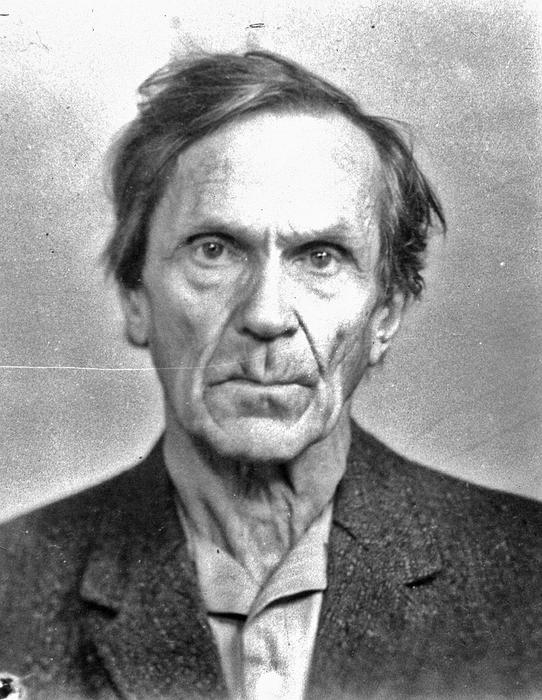

Фотография В.Т. Шаламова с последнего паспорта.

Фотография В.Т. Шаламова с последнего паспорта.

Позвольте напомнить, что Варлам Тихонович Шаламов в 1937 году был арестован второй раз, осуждён на пять лет лагерей за «антисоветскую пропаганду» (ст. 58-10 УК РСФСР) и этапирован на Колыму в Севвостлаг. В лагере Шаламов был осуждён на новый срок, и в общей сложности он провёл на Колыме шестнадцать лет: четырнадцать на общих работах и заключённым фельдшером и ещё два после освобождения. С середины 1950-х годов Варлам Шаламов жил в Москве и работал над «Колымскими рассказами».

Не сумев опубликовать первый сборник рассказов в период «оттепели», писатель продолжал работу «в стол» и до 1973 года создал шесть сборников: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и др.

Шаламовские рассказы получили широкое распространение в самиздате, а с 1966 года началась их неавторизованная публикация за границей; в Советском Союзе Шаламову удалось официально выпустить только поэтические сборники, а «Колымские рассказы» вышли уже после смерти автора, в конце 1980-х годов.

* * *

Варлам Шаламов

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

- Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке - большой консервной банке с пробитым дном на манер сита - можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые и косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку-першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, сколько хватило бы пяти "якуткам". Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не держаться какой-то арифметической средней - канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно, малорослые доходили позже других.

- Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона Грома, и жалкие три ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное - и масло, и сахар, и мясо - попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе.

- Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант калужанин - природный землекоп, - если их кормили одинаково, в соответствии с лагерной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. Для того чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не были менее выносливы, они просто были крупнее ростом.

- Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых. Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом - туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там - что бог даст. Но вышло не так. Заведующий конебазой был снят за пьянство, и на место его был назначен старший конюх - один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается.

- Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда они пришли, - на общие работы.

- На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, невзлюбивший этого ленивого лба ("лоб" - это и значит "рослый" на местном языке), всякий раз ставил Мерзлякова "под комелек", заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорей добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению, - во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу - вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом - никаких средств для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентгенокабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентгенокабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты травматических болезней, которые, по простоте душевной, больные называли "драматическими" болезнями, не думая о горечи этого каламбура.

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - Вот еще этого, - сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова, - переводим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего.

- - Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к чему? - сказал невропатолог.

- - Ну, анкилоз, конечно. Что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске "Серый" был случай. Десятник избил работягу...

- - Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю: зачем переводите?

- - Я же написал: "Для обследования на предмет актирования". Потычьте его иголочками, актируем - и на пароход. Пусть будет вольным человеком.

- - Но вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголочек.

- - Делал. Вот, изволите видеть.

- - Хирург навел на марлевую занавеску темный пленочный негатив.

- - Черт тут поймет в таком снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать. - Истинно муть, - сказал Петр Иванович.

- - Ну, так и быть. - И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.

- В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами - северные шахты не шутили, - в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами: все они спали в сутки по три-четыре часа, - там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.

- Вся его арестантская, отчаянная воля была сосредоточена давно на одном: не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников - и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели.

- Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением - и это тоже знал Мерзляков - следовала отправка на штрафной прииск, а какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания?

- На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад.

- Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди.

- В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все - и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста, а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение: еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а, наоборот, отточил, отшлифовал ее, словом, что он еще может...

- "Дураки эти хирурги, - думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова.

- - Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка - и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! - Что Мерзляков симулянт - это Петру Ивановичу ясно, конечно. - Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим".

- Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения.

- Через неделю в больнице собирали этап на пароход - перевод больных на Большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления - личный осмотр больного отнимал полминуты. - В моих списках, - сказал хирург, - есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку - вот, заготовлены. Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога. - Приведите Мерзлякова, - сказал Петр Иванович. Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него. - Экая горилла, - сказал он. - Да, конечно, держать таких нечего. - И, взяв перо, он потянулся к спискам.

- - Я своей подписи не даю, - сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. - Это симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам и хирургу. - Ну, тогда оставим, - равнодушно сказал председатель, положив перо.

- - И вообще, давайте кончать, уже поздно. - Он симулянт, Сережа, - сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку. - Может быть, - сказал он, брезгливо морщась.

- - Дай вам бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия. На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно. - Я думаю, - сказал он в заключение, - что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, - сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. - Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда... - Петр Иванович развел руками - тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас.

- - Не слишком ли? - сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы - туберкулезным, полная, грузная женщина, недавно приехавшая с материка. - Ну, - сказал начальник больницы, - такую сволочь... - Он мало стеснялся в присутствии дам.

- - Посмотрим по результатам рауша, - сказал Петр Иванович примирительно. Рауш-наркоз - это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на пятнадцать - двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.

- Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщовые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу.

- - Не надо, не надо! - закричал Петр Иванович, подбегая. - Вот лент-то и не надо. Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром.

- - Начинайте, Сережа! Эфир закапал. - Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считай вслух! - Двадцать шесть, двадцать семь, - ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно оборвав счет, он заговорил что-то, не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью. Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мягко и мертво упала на краю стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.

- - Вот теперь привяжите его, - сказал Петр Иванович санитарам. Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы. - Ну что, гадина, - хрипел начальник. - Под суд теперь пойдешь. - Молодец, Петр Иванович, молодец! - твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. - А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать! - Развяжите его! - командовал Петр Иванович. - Слезай со стола! Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный, сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал - сон это или явь, и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше. - А ну вас всех к матери! - неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше. Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу. Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет.

- - Ты разоблачен. Мерзляков, - сказал невропатолог. - Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск, тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову.

- - Ничего я не знаю, - сказала горилла, не поднимая глаз.

- - Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули!

- - Никто меня не разгибал. - Ну, милый мой, - сказал невропатолог. - Это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему. А так - гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю.

- - Ну что там еще будет через неделю, - тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, это и есть его, мерзляковское, счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол.

- Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы. -

- -Так можно завтра, а не через неделю, - сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича.

- - Я обещал ему неделю, - сказал Петр Иванович, - не обеднеет же больница.

- - Ну, ладно, - сказал начальник. - Пусть через неделю. Только меня позовите. А привязывать будете?

- - Нельзя привязывать, - сказал невропатолог. - Вывихнет руку или ногу. Держать будут.

- - И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений "шоковая терапия" и поставил дату.

- При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве, в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется. Приступ длится несколько минут.

- Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу.

- На Севере дорожат всяким развлечением - докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных санитаров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка.

- - Здесь и будем делать, - сказал Петр Иванович, вставая из-за стола.

- - К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?

- - Он не придет, - сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. - Он сказал "занят". - Занят, занят, - повторил Петр Иванович. - Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу.

- Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену.

- - Побыстрей вливайте! - сказал Петр Иванович. - И живей отходите в сторону. А вы, - сказал он санитарам, - держите его. Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров.

- Восемь человек держали его. Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его крепко, и он стал затихать.

- - Тигра, тигра так удержать можно, - кричал Петр Иванович в восторге.

- - В Забайкалье тигров так руками ловят. Вот обратите внимание, - говорил он начальнику больницы, - как Гоголь преувеличивает. Помните конец "Тараса Бульбы"? "Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам". А эта горилла покрупнее Бульбы-то. И всего восемь человек.

- - Да, да, - сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась.

- На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова.

- - Ну, как, - спросил он, - какое твое решение?

- - Выписывайте, - сказал Мерзляков.

- 1956 г.

* * *

Читаем по теме:

За что конкретно Шаламов обвинял Солженицына во лжи -

https://russian7.ru/post/za-chto-konkretno-shalamov-obvinyal-solzh/

EN

EN Старый сайт

Старый сайт

Талейсник Семен

Талейсник Семен  Андреевский Александр

Андреевский Александр  Тубольцев Юрий

Тубольцев Юрий  Андерс Валерия

Андерс Валерия