Часть 2. Кэртас, жизнь после недолгой смерти. 1912-14 гг.

Поговорим о целях

Лукин, Брачишников и Зиедонис в большой, обставленной экзотическими масками, гостиной Каллистрата Жакова пили чай с приготовленными его женой Глафирой Никаноровной пирожками с грибочками и поглядывали на миловидную слушательницу Бестужевских курсов Леночку Баратынскую. Она тоже пила чай из волнистой белой чашки, держа ее двумя пальчиками правой руки, оттопырив мизинец, а левой она отламывала кусочки пирожка, изящно отправляя их в рот.

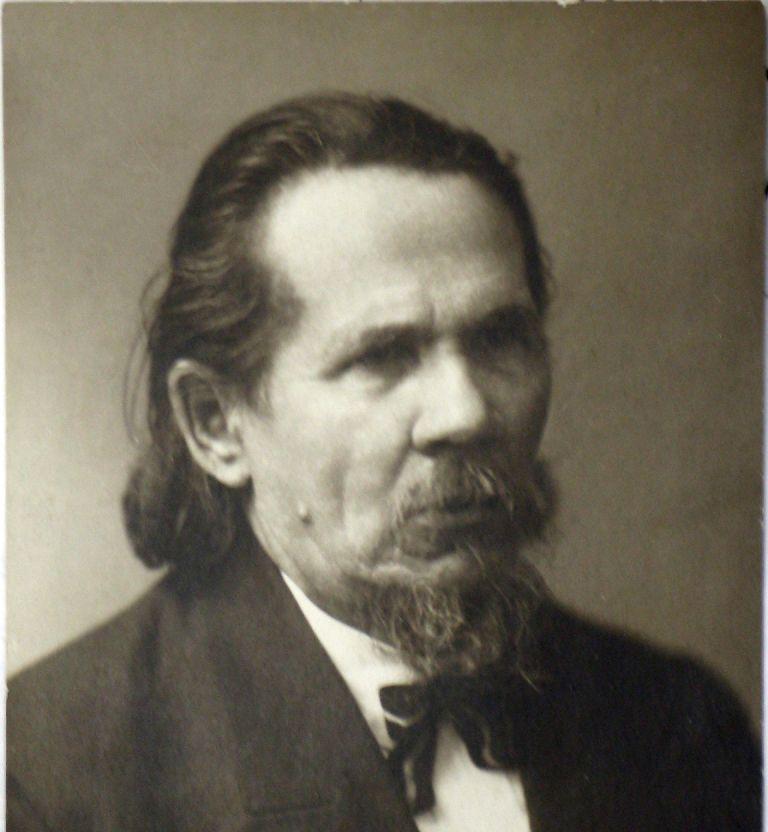

Каллистрат Жаков

Каллистрат Жаков

К известному литератору, а с недавнего времени еще и профессору Санкт-Петербургского неврологического института г-ну Жакову привел Брачишникова -Лукин, а Зиедониса – его сокурсник Питирим Сорокин, земляк Каллистрата Жакова. Лукин, Зиедонис и Сорокин вместе заканчивали Черняевские курсы, вместе поступили в университет, вот только Лукин выбрал историко-филологический факультет. Его не прельщала карьера адвоката, судьи или прокурора. Он стремился побольше узнать о прошлом, чтобы понять, каких событий следует ожидать в будущем.

ххх

Шесть лет прошло с тех пор, как они образовали кэртас и неведомым образом узнали про подземную страну Уламколу. Каждый из них понимал ее по-своему. Лукин полагал, что это страна свободных людей, в которой каждый волен поступать по своему усмотрению, не мешая свободе других людей. Его друг Брачишников был уверен, что она представляет из себя сильное государство во главе с мудрым царем и счастливыми подданными. А Зиедонис считал, что Уламкола – это царство справедливости, в котором нет места угнетению и делению людей на евреев, русских, немцев или украинцев.

Иногда, оставшись наедине с Никодимусом, они спрашивали его: так ли это обстоит на самом деле? И представитель прекрасной Утопии совершенно искренне отвечал: да, именно так. Получалось, что в этой чудесной подземной стране живут свободные и счастливые люди, управляет ими мудрый государь, и никто никого не угнетает. Вот только попасть в этот чудный мир можно при условии, что принесешь ему пользу.

Впрочем, польза была взаимная. Благодаря Никодимусу, Брачишников снова был на коне. Вездесущий господин Календер сумел раздобыть письма императрицы Александры Федоровны с объяснениями любви к некоему старцу Распутину, жалобы совращенных им женщин, а также секретные доносы о его принадлежности к запрещенной секте хлыстов и показал их своему товарищу по кэртасу. Статья в «Петербургских вестях» взорвала общественное мнение и вызвала бурю в Госдуме. Брачишников в этой публикации обозвал старца «проходимцем» и «проклятием страны», и эти слова повторяли чуть ли не во всех кафе и ресторанах Петербурга и Москвы.

От Брачишникова оригиналы писем и доносов перекочевали Лукину, а тот, в свою очередь, передал их Бреславскому. Станислав Осипович от восторга расцеловал своего помощника и начал готовить выступление в Думе. Однако ее председатель, лидер октябристов Родзянко отговорил своего соратника, предложив для начала показать их государю-императору, что они и сделали. Ознакомившись с документами, Николай II разнервничался, несколько раз пытался закурить то одну сигарету, то другую и сердечно попросил не давать им хода, обещав, что сам с ними разберется. Но с этого времени Бреславский стал собирать все, что касается «проклятого Гришки», методично подтачивавшего монархию. Он дал себе слово, что когда-нибудь выведет это лжепророка на чистую воду.

ххх

Зиедонису господин Календер посоветовал не возвращаться к эсерам, тем более что они считали его погибшим, а Никодимус полагал погибшей саму их партию. Случайные встречи Федора-Абрама с бывшими соратниками были маловероятны. Беспощадный «Медведь» Соколов шесть лет назад ушел в мир иной посредством виселицы. Савинков растворился в Европе и принялся под псевдонимом Ропшин сочинять романы, осуждающие террор.

А с Азефом вообще произошла крайне неприятная, хотя и ожидаемая, история. Журналист Бурцев сумел-таки не без помощи Никодимуса добыть сведения о провокаторской деятельности Евно Фишиевича и убедить руководителей партии социалистов-революционеров в том, что это правда. Вытянув в поезде, следовавшем из Кельна в Петербург, признание самого Лопухина, бывшего директора департамента полиции, Бурцев отправился в Париж, явился к эсерам и потребовал суда …над собой. Именно над собой, а не над Азефом, которого господа социалисты считали своей красой и гордостью, а журналиста Бурцева клеветником. Не поверили даже после того, как член ЦК Аргунов умудрился встретиться лично с Лопухиным и убедиться, что Бурцев не врет.

Владимир Бурцев

Точку в длительном товарищеском суде над «полоскателем грязного белья» поставило письмо Лопухина своему гимназическому однокласснику Столыпину, выжившему после кровавой бани, устроенной отчаянными максималистами. В нем бывший полицейский начальник просил всемогущего премьера оградить его от назойливых ныне действующих полицейских начальников. Они узнали о нависшей над их агентом Азефом угрозы со стороны «партии с.р.», и теперь не дают их предшественнику спокойно жить. Никодимусу, следившему за всеми телодвижениями Лопухина, ничего не стоило заполучить это послание и переправить Савинкову. После этого судьба «красы и гордости» была решена, и он был бы казнен, если бы не сумел ускользнуть от них, как выскальзывает из рук рыбаков круглоротая рыба миксин. А авторитету партии был нанесен такой урон, что казалось на ней можно ставить крест. Во всяком случае, Никодимус так и сделал, а Зиедонису предложил присмотреться к социал-демократам и почитать их немецкого идола Карла Маркса. Тем более, что Маркс такой же крещеный еврей, как и Федор-Абрам, и ни в какого Бога не верит, кроме пролетариата.

Для начала Никодимус дал члену своего кэртаса прочитать «Манифест Коммунистической партии», переведенный с немецкого старым эсдеком Плехановым. Зиедонис за ночь не только проглотил эту небольшую, но весомую брошюрку, но и переписал. Он был очарован поэтической простотой «Нового завета» революции, и удивлялся сам себе: почему он до этого не додумался сам. Как можно было не понять, что вся история – это борьба классов? И осталось дать один, но последний бой. Бой с буржуазией! И тогда на место старого классового общества придет новое, где свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех. И этому обществу уже есть название – «коммунизм».

ххх

Его новый друг и однокашник по Черняевским курсам Питирим Сорокин, с которым Зиедонис поделился своим открытием, попытался остудить горячую голову Федора-Абрама. Этот юноша, выползший откуда-то из северной тайги, оказался человеком очень начитанным. Он знал чуть ли не наизусть книги Маркса, Спенсера, Чернышевского, Лаврова, Бакунина и Кропоткина. Его безмерное обаяние сочеталось со столь же безмерным самодовольством. Этот северянин любил прихвастнуть, что уже в десять лет вместе с братом зарабатывал себе на жизнь изготовлением окладов для икон и что достиг в этом ремесле немалых успехов. Черняевские курсы нужны были ему лишь для получения аттестата зрелости, хотя изучаемые на них предметы для него уже вчерашний день.

Питирим Сорокин

А дальше он намеревался исследовать общество, которое желал изменить. Поэтому после курсов поступил не в университет, куда направил свои стопы Зиедонис, а в Психоневрологический институт, поскольку там имелась кафедра социологии. Правда, проучился в нем недолго – не смог вносить своевременно плату за образование. И перевелся на юридический факультет Петербургского университета, где плата не требовалась. И они снова встретились.

Учился Питирим весьма странным образом. Внезапно исчезал на несколько дней, не появлялся на лекциях, также внезапно возвращался и на семинарских занятиях демонстративно тянул руку, давая преподавателю понять, что его предмет им хорошо усвоен. Своим однокурсникам он объяснил: зачем ходить на некоторые лекции, если лектор лишь пересказывает содержимое учебников – пусть даже написанных им самим. Зиедонису же он по секрету признался, что состоит в партии социалистов-революционеров, а потому освободившееся время тратит на агитацию среди рабочих, что, кстати говоря, полезно для него, как для будущего социолога.

Федор-Абрам не слишком удивился тому, что партия, в которой он недавно состоял, все еще на плаву. Все-таки эсерам удалось провести 37 депутатов во Вторую Думу. Но это такая крохотная победа и совсем ничтожная для дела социализма! Для полной победы нужна мировая революция. Это-то и пытался Зиедонис в шумном университетском коридоре доказать своему новому другу в перерыве между лекциями.

Пит – так звали Сорокина его друзья – слушал бывшего эсера и морщился.

– Федюша, дорогой мой, этот Маркс – упрямый доктринер и не более того, – покровительственно ответил северный самородок. – Его теория устарела и годится разве что для романтических гимназистов, чтобы мировой революцией охмурять юных красавиц. Нам же нужна революция в России, из чего следует, что опираться на один только пролетариат – заранее загубить дело. Россия – страна крестьянская. Крестьяне – такой же угнетенный класс, как и рабочие, которые сами вышли из крестьянских низов. У нас, эсеров, весьма широкая социальная база. Она включает и рабочих, и крестьян, и интеллигенцию. Вот среди всех этих социальных групп надо вести агитацию, и тогда великая русская революция наконец свершится.

Затем Сорокин стремглав уселся на подоконник, да так, что с его носа слетели привязанные веревочкой очки. Он успел подхватить их, приладить на место и принялся рассказывать, как выступал на митинге в лесистом волжском берегу возле Кинешмы, как вихрем налетели на них конные жандармы, как командовавший отрядом подъесаул прокричал, что никого не арестуют, если выдадут зачинщиков. А один из зачинщиков, имевший кличку товарищ Иван, стоял в это время на большом пне и, указывая на подъесаула, называл его «злейшим врагом народа». Кто-то выстрелил в него, но не убил, так как товарища Ивана успели стащить с пня, и тогда жандармы обрушили на безоружных людей удары саблями и нагайками. А толпа в ответ закидала царских прихвостней камнями, и им пришлось уступить. Под кличкой товарищ Иван скрывался, разумеется, никто иной, как Питирим Сорокин.

Раздался звонок, но Пит, распаленный собственным повествованием, не обратил на это никакого внимания и продолжал говорить. Зиедонис же слушал своего друга, и у него щемило сердце. Сорокин моложе его, а уже столько успел сделать для революции. А за его, Федора-Абрама, душой – никаких дел, одни намерения. Да и намерения большей частью кровавые – мстить, убивать царских холуев. А убил он не их, а совершенно обычных людей, пришедших на прием к премьеру Столыпину. Столыпин при этом остался жив, и вот только недавно его прикончил в партере киевского оперного театра некто Богров – не эсер, не эсдек, а какой-то анархист-одиночка. Имел ли к этой акции какое-то отношение Никодимус или кто-то иной из Уламколы, так и осталось неизвестным.

ххх

Сорокин чувствовал в Зиедонисе единомышленника, уговаривал его присоединяться к эсерам, но Федор-Абрам не спешил возвращаться туда, откуда ушел. Он все же решил последовать совету Никодимуса и вступить в социал-демократическую партию, но прежде узнать о ней как можно больше, дабы вновь не вляпаться в нелепую историю, как это уже было у него с эсерами.

И такой случай представился.

На юридическом факультете появился красавец в пенсне и узенькой бородкой – Леон Караханян. Он не скрывал своих социал-демократических убеждений, яростно спорил с преподавателями по самым разным поводам и пользовался успехом у слушательниц Бестужевских курсов. После университетских занятий одна из них чуть ли не каждый день поджидала его на Университетской набережной.

Лев Карахан

С сокурсниками Леон был весьма радушен и очень быстро сошелся с Питиримом Сорокиным. Как ни странно, они ни разу – по крайней мере, в присутствие Зиедониса – не заспорили о правоте или неправоте Маркса. Но часто обсуждали, как лучше вести агитацию в рабочей среде. И еще любили перемывать косточки профессорам.

А вот Федор-Абрам слыл среди студентов человеком нелюдимым и неразговорчивым. Пит немного подшучивал над ним, называя его «вещью в себе». Однако подружиться с таким открытым человеком, как Леон, труда не составило. Лев Караханян, просивший называть его для краткости Левой Караханом, очень обрадовался, когда узнал, что Зиедонис интересуется Российской социал-демократической рабочей партией, и охотно рассказал ему о ней, тем более, что состоял в ней с пятнадцати лет.

То, что Зиедонис узнал от своего сокурсника, никак его не обрадовало. Оказалось, что уже на самом первом съезде, который почему-то считался вторым, в партии образовались две фракции. Одну из них называют «большевистской», хотя на том самом съезде они были в меньшинстве. Беки – так их именуют другие социал-демократы – своим лидером считают некоего Ульянова – человека энергичного, деятельного, но своей нетерпимостью оттолкнувшего от себя старую социал-демократическую гвардию – Плеханова, Потресова, легендарную террористку Веру Засулич[i] и даже своего близкого друга Мартова. Вторую фракцию Ульянов в насмешку обозвал «меньшевистской». Это истинные социал-демократы, но им порой не хватает решительности, а потому они зачастую проигрывают Ульянову. Лева был бы рад примкнуть к большевикам, но ихний вождь безбожно коверкает Маркса, да и вообще – он прирожденный раскольник, с ним каши не сваришь. Иметь дело со старыми социал-демократами, конечно, приятнее, но они слишком уж осторожны, отказываются от любой подпольной работы.

Зиедонис от этих бесед совсем было приуныл, но оказалось, что среди российских марксистов есть и такие, что вобрали в себя ульяновскую твердость и мудрость «стариков». При этом они противники партийного раскола, жаждут примирить обе фракции, а потому нынешним летом провели в Вене объединительную конференцию и создали «августовский блок». Возглавил его Лейба Бронштейн, подписывающий свои статьи псевдонимом Троцкий. Шесть лет назад он так напугал царский режим, что его осудили на вечное поселение в Сибирь. Но он бежал, и сейчас скрывается в Австрии. Леве Карахану он поручил создать петербургское отделение «августовского блока». Работа предстоит нелегкая, надо уговорить столичных социал-демократов из обеих фракций прекратить вражду и объединиться. Зиедонис, немного подумав, заявил о намерении вступить в партию и помочь Леве в его полезном для революции деле.

ххх

Но еще до начала новой для Федора-Абрама партийной деятельности судьба вновь свела его с товарищами по кэртасу. Пит Сорокин решил познакомить своих друзей-революционеров со своим первым учителем Каллистратом Жаковым, тем более что тот давно просил привести к нему кого-нибудь из самых интересных однокурсников. И одним не слишком прекрасным вечером после занятий вся троица отправилась к нему на квартиру.

Холодный осенний ветер с Невы вперемежку с дождем хлестал друзей-революционеров по лицу, однако нищие студенты не могли себе позволить ни извозчика, ни даже такого относительно дешевого чуда техники, как электрический трамвай, а потому пошли пешком. В квартиру Жакова они явились в весьма жалком виде – насквозь обмокшими и изрядно озябшими. Встретившая их жена литератора Глафира Никаноровна тут же приказала служанке Клаве принять у господ студентов верхнюю одежду и отправить ее в сушилку, а сама повела друзей в ванную.

Из гостиной доносился нежный граммофонный голос Надежды Плевицкой, исполнявшей модный романс «Коль захочет сатана», слышались чьи-то голоса, женский смех, а из кухни плыл запах свежей выпечки. Сорокин и Зиедонис наскоро привели себя в относительный порядок, желая поскорее присоединиться к пока неведомой компании, но пришлось подождать Леву Карахана, который тщательно с помощью маленькой расчески приводил в порядок свои усы и бородку.

Когда вся троица вступила в гостиную, «сатанинский» романс уже отзвучал, и длинноволосый мужчина в сюртуке и белой рубашке переворачивал граммофонную пластинку. В креслах расположились Лукин, Брачишников и незнакомая Зиедонису девушка с большими карими глазами и вздернутым носиком. Репортер азартно рассказывал ей о своих журналистских открытиях и приключениях, а Лукин уныло делал вид, что слушает.

Граммофон запел «Очаровательные глазки», длинноволосый мужчина обернулся и обратился к Сорокину:

– Знакомь нас с друзьями, Пит.

Питирим представил обществу своих сокурсников, а им – хозяина дома, которым и оказался длинноволосый мужчина возле граммофона. Лукин и Брачишников поприветствовали Зиедониса и пожали твердую руку Сорокина. С юной особой с большими карими глазами, которую, как оказалось, звали Елена Баратынская, познакомила припозднившихся гостей Глафира Никаноровна, вошедшая в комнату с подносом, на котором возлежали источающие нежный запах пирожки и прозаические бутерброды с селедкой. За ней в комнату вступила пухлая деваха Клавдия с большим самоваром.

Жаков жестом пригласил гостей усаживаться за стол, однако мужская их часть не торопилась последовать этому приглашению. Молодые люди застыли в ожидании, где устроиться Леночка Баратынская, чтобы занять стулья напротив нее. Только Сорокин никак не отреагировал на прелестное создание и пристроился поближе к хозяевам дома. Таким образом оказалось, что по одну сторону стола сидели Пит, супруги Жаковы и Леночка, по другую – вся остальная молодежь. Самая неудачная диспозиция выпала на долю Лукина. Пузатый самовар закрывал от него девушку, и он постоянно искал повод, чтобы изогнуться и хоть одним глазком на нее взглянуть. Для этого ему приходилось постоянно тянуться за пирожками, но в награду он получал не только вкусную выпечку, но и Леночкину улыбку.

Зиедонис сидел прямо напротив девушки и смотрел на нее, отрываясь лишь затем, чтобы отхлебнуть чай. К пирожкам он даже не притронулся. Федор-Абрам никак не мог понять, что же его с первого взгляда привлекло в этой кисейной барышне. После ареста и гибели Доры Бриллиант незадачливый бомбист потерял всякий интерес к женскому полу. Он не находил в них ничего общего с боевой подругой, жаждущей смерти во имя общего дела. А уж мадмуазель Баратынская и вовсе не подходила ему, обреченному на погибель революционеру.

Сидевший слева от Зиедониса Лева Карахан на Леночку тоже почти не смотрел, хотя она ему все же нравилась. Но он знал по опыту, что красивые девушки не любят назойливых ухажеров и охотнее отдают своей сердце тому, кто поначалу ее даже как бы презирает. В таких случаях они чувствуют себя завоевательницами. Особенно если этот мужчина красавец, а Лева был именно таким. Он всегда ждал, что яблочко само упадет ему в руки, и, как правило, именно так и происходило.

Брачишников, устроившийся справа от Федора-Абрама, ждал повода, чтобы вновь заговорить и показать всему свету свою информированность в мировых и петербургских событиях, а также похвастаться своей репортерской ловкостью. Он полагал: Леночка, поняв, что Коля в этой компании самый умный, самый искусный и самый обаятельный, несомненно, отдаст предпочтение именно ему. Вот только бедному журналисту никак не удавалось вставить в общий разговор хотя бы словечко, поскольку говорил один Питирим. Вежливая Глафира Никаноровна чисто из деликатности поинтересовалась, как продвигается учеба у их общего с мужем любимца, и этот любимец тут же стал пересказывать свой научный труд про подвиги, преступления, награды и кары. Ему уже довелось испытать не себе карающую руку царизма, и он пришел к совершенно неожиданному для всех выводу: нынешние тюрьмы, оказывается, гуманнее тех, что были прежде. А, значит, в будущем они превратятся в некое подобие пансиона для больных членов общества.

Зиедониса покоробили утопические фантазии сокурсника, но он промолчал. Однако не стал молчать Карахан.

– Пит, ты часом не рехнулся? – взорвался молодой социал-демократ. – Положим, тебе повезло с тюрьмой города Кинешмы. Ты там отдыхал, сидя с политическими заключенными и набирался знаний. Однако это совершенно не значит, что все тюрьмы такие. Тебе бы в одиночке посидеть, как многим нашим товарищам. И потом – из твоей работы выходит, что кара настигает преступников. А как же мы, революционеры? Ты считаешь нас, да и себя самого, преступниками? Нас же карают.

– Лева, дорогой, ну не тебе ли, как марксисту, не понимать всю сложность социальной действительности? – с самодовольной улыбкой ответил Сорокин. – С точки зрения буржуазии и царского режима мы – да, преступники. По навязываемым ими шаблонам поведения, забастовки, акты саботажа, и прочее – не что иное, как преступления.

– А вот с нашей точки зрения?

– Скажем шире, с точки зрения рабочих и крестьян, преступления совершает царский режим, наказывая нас за это. А наш ответ – наказание тех, кто наказывает, – пригвоздил приятеля Питирим.

– Впрочем, ты прав в одном. После мировой революции тюрем действительно не будет. Достаточно этих, как ты выразился, пансионов для больных членов общества, – вздохнул Карахан.

– О, великий Феофилакт! – воскликнул Жаков, прожевывая специально приготовленный для него бутерброд с селедкой. – Спусти этих молодых людей с небес на Землю, чтобы они думали об учебе и девушках, а не о мировых катаклизмах.

И тут в разговор вступила единственная девушка этой компании:

– Каллистрат Фалалеевич, а кто такой «великий Феофилакт»? Это какой-то зырянский святой?

– Уважаемая госпожа Баратынская, с удовольствием отвечу на ваш вопрос, – сказал Жаков, дожевав селедку. – Феофилакт – действительно святой. Но не у всех зырян, а только у меня одного. Жил такой в Византии замечательный писатель, архиепископ Феофилакт. Его еще называют Феофилактом Болгарским. Он стал неугоден византийским властям, а потому вынужден был скитаться, как и я, ваш покорный слуга. Поэтому я самочинно назначил его своим личным святым.

– Да? Очень интересно! – Леночка отодвинула чашку с уже выпитым чаем и подвинулась ближе к собеседнику. – Как же вы про него узнали?

– А дело в том, милая Леночка, что именно этим именем хотели назвать Каллистрата Фалалеевича, – встряла в беседу Глафира Никаноровна.

– Какие оригинальные у вас родители!

– Родители у меня самые обыкновенные, госпожа Баратынская, – подхватил Жаков, не давая возможности жене говорить за него. – Они желали назвать меня Иваном, Ваней или, на худой конец, Василием. Но вот старый поп Илья в каких-то засаленных святцах отыскал для меня имя Феофилакт. Моя бедная мама со слезами молила не называть меня столь причудливо. Тогда он снова порылся в церковном календаре и отыскал там имя Каллистрат. Тут уж и батюшка мой рассердился, но старик твердо стоял на своем, а родичам моим сказал: «Чем мудренее святое имя, тем мудрее будет человек». Вот так и сошлись на Каллистрате. А по мне, так оба имени хороши и вполне соответствуют мудрости его носителя.

Все, кроме Зиедониса, засмеялись, а Баратынская продолжила расспрос хозяина дома:

– Глафира Никаноровна мне по секрету сказала, что вы сейчас работаете над поэмой о путешествии в какую-то загадочную северную страну. Это правда?

– Сущая правда, моя прекрасная Елена.

– Может почитаете?

– С превеличайшим удовольствием, – Жаков как будто ждал этой просьбы, тут же вскочил, по-крестьянски обтер полотенцем рот и ушел в соседнюю комнату за рукописью.

В гостиной повисла тишина. Зиедонис напрягся: не в Уламколу ли совершил путешествие этот экзотический литератор? Не о ней ли собирается поведать в своей поэме? Его товарищи по кэртасу задавали себе те же вопросы, а остальные, видимо, молчали за компанию.

Тишина длилась недолго. Жаков вернулся в гостиную с листами бумаги, хлопнул по ним и тут же, встав позу античного оратора, заговорил:

– Вот, слушайте други мои:

«Милый, милый лес священный!

Кто познал немые тайны –

Долго будет жить на свете!

Белый ягель, мох хрустящий

На холмах сине-кудрявых,

Гулко-звонких под ногами!

Гряды-кочки золотые

У краев низин болотных!

Словом просьбы к вам иду я!

Не ленитесь, расскажите,

Кто здесь был в веках минувших,

О делах их благородных

Вы поведайте подробно!»

Далее следовал рассказ о плавании по северным рекам некоего рыжебородого князя Яура за своей белой невестой Райдой в мистические земли. Была ли это Уламкола или писатель имел в виду какую-то другую страну, так и осталось неведомым. Зиедонис слушал внимательно, но внезапно отвлекся. Он, наконец, понял, почему его так влечет девица Баратынская, которая в подметки не годится погибшей подруге Доры Бриллиант. Это дуралеи Лукин и Брачишников влюбились в Баратынскую, а он, Федор-Абрам, с ними в связке – потому-то и попал в эту волну. Уже не в первый раз такое – стоит только им всем троим встретиться, как их обуревают одни и те же желания. Надо только перетерпеть, поменьше сегодня заглядываться на эту девушку, а потом – как только они расстанутся – нелепая влюбленность в Баратынскую пройдет сама собой.

ххх

Чтение поэмы было прервано приходом Клавдии.

– Господа, к нам пожаловали жандармы, – взволнованно проговорила служанка.

– Пусть заходят, – раздраженный тем, что его перебили, сказал хозяин дома. – Нам нечего скрывать. Мы пьем чай, читаем поэму – ничего предосудительного.

Сорокин мигом вместе со стулом перебрался к Зиедонису и Карахану, устроился между ними и негромко произнес:

– Федя, Лева, выручайте! Я должен исчезнуть, я все еще под надзором...

Сразу исчезнуть не удалось. Громко топоча сапогами, в гостиную вошли три архаровца в укороченных синих шароварах и серых шинелях. Двое встали у дверей, а один с погонами вахмистра сразу направился к хозяевам.

– Опять у вас гости, – угрюмо процедил унтер-офицер. – Что ж вы, Каллистрат Фалалеевич никак не угомонитесь-то?

– Простите, господин вахмистр, но пить чай в Российской империи еще никому никогда не запрещалось, – отбрила жандарма Глафира Никаноровна.

– Чай-то пить оно, конечно, можно, но только чтоб гости ваши были верноподданными, – ответил вахмистр. – А потому как мы не знаем, кто у вас тут собрался – а лица, я смотрю, тут большей частью новые – то приготовьте, пожалуйста, ваши документики.

Первым свой паспорт соизволил предъявить хозяин дома, но поскольку документ находился в другой комнате, то он попросил разрешение сходить за ним. Однако вахмистр его остановил – в верноподданничестве Каллистрата Фалалеевича и Глафиры Никаноровны он не сомневался.

Установление личности гостей начали с Брачишникова. Тот с гордым видом протянул вахмистру свою паспортную книжку. Жандарм внимательно пролистал ее и, подняв глаза на журналиста, спросил:

– Вы, значит, будете Николай Борисович Брачишников, репортер?

– Да-с, вы все точно подметили.

– Читал я, знаете ли, ваши статейки, – хмуро признался вахмистр. – Что ж вы так нашего царя-батюшку не любите?

– Я? Не люблю нашего государя? – ошарашено произнес Брачишников. – Вы меня явно с кем-то путаете, ваше благородие.

– Да, нет-с, не путаю. Это ведь вы писали про то, что царь с царицей связались с каким-то грязным мужиком по фамилии Распутин.

– Писал. Ну и что? Этот, как вы выразились, «грязный мужик», позорит государя-императора.

– Нет-с, это вы, господа репортеры, позорите нашего государя-императора. Своими грязными статейками позорите. Ну да ладно, кто там у нас следующий?

Следующим был Лукин. Он с плохо скрываемым презрением протянул документ, но унтер-офицер этого презрения не заметил.

– Та-ак, значит, Лукин Александр Иванович, студент, – выговорил вахмистр. – Ох, до чего ж я не люблю вашего брата студента, до чего же не люблю.

– И чем же мы вам не нравимся, ваше благородие? – с ухмылкой спросил Лукин.

– Бунтуете много, этим и не нравитесь, – наставительно проговорил унтер-офицер.

Пока жандармский начальничек вел беседы с Брачишниковым и Лукиным, Зиедонис и Карахан искали способ, как бы отвлечь внимание охранников, но не придумали ничего лучше, как подойти и заговорить с ними.

– Вот, скажите, господин жандарм, что мне делать, если я не взял с собой паспорт, – поинтересовался Карахан у того, что стоял справа. – Понимаете ли, просто забыл. Но у меня есть студенческий билет. Посмотрите, он подойдет?

Зиедонис же обратился к тому, кто был с левой стороны:

– Уважаемый, я сам еврейского рода-племени, мне вроде как дальше черты оседлости жить не разрешается. Но я – крещенный. Правильно ли я понимаю, что пребываю в столице на совершенно законных основаниях.

Оба жандарма почесали головы, пытаясь дать молодым людям внятные ответы, но от дверей не отходили, так что Сорокин проскользнуть мимо охранников никак не мог. А вахмистр тем временем подошел к Елене Баратынской, которая с равнодушным видом стояла, протягивая свой паспорт.

– Та-ак, значит, Баратынская Елена Петровна, – удостоверился жандарм. – Как же это получается, уважаемая Елена Петровна, что вы, такая молодая и красивая девушка, оказались в такой сомнительной компании? А?

– Многоуважаемый господин вахмистр, – с ехидством выделяя каждое слово, произнесла Баратынская. – Смею заметить, что это совсем не ваше дело. Как вы смеете указывать мне, в какой компании я должна проводить свое свободное время? Кто вы такой, чтобы мне такое говорить? И уж, во всяком случае, эта компания намного лучше, чем общество таких головорезов как вы и вам подобные.

Вахмистр слегка растерялся от такой наглости, но быстро взял себя в руки и попробовал перейти в контрнаступление:

– Что вы, что вы, госпожа Баратынская! Какие же мы головорезы? Мы стоим на охране законного порядка, выполняем свой служебный долг. Вот так-с!

Однако Баратынская тут же отбила удар:

– Вы это называет «охраной законного порядка»? Вы как грабители ворвались в чужую квартиру, не спросив разрешения у хозяев, оскорбляете его гостей и считаете это выполнением своего «служебного долга»!

Теперь уже не только вахмистр, но и все присутствующие застыли от изумления. А до Зиедониса дошло, что девушка устроила эту сцену, чтобы спасти Пита. Она вполне могла услышать, как он просил о помощи Федю и Леву и сделала то, что должны были сделать они.

– Вот зачем вы сюда явились? Что вам нужно от российских подданных мирно попивающих чаек? – продолжала свое наступление Баратынская. – Если вы решили устроить тут обыск, то должны по «законному порядку» привести с собой понятых. А где они? Где понятые, я вас спрашиваю?

Вот тебе и «кисейная барышня», размышлял Зиедонис. Это не обычная курсистка, это настоящая амазонка, воительница!

– Что вы уставились на меня? Идите прочь, а то я доложу вашему начальнику, как вы устроили погром в доме известного писателя и ученого, которому благоволит весь научный мир, – добивала жандарма «воительница».

– Ну, это…, ладно-ладно, – окончательно растерялся вахмистр. – Мы, собственно, уже свой долг выполнили. Видим, что люди здесь собрались благопристойные, ничего предосудительного вы не делаете, так что уж извольте – мы откланяемся.

Жандармы с наигранным достоинством в сопровождении Клавдии покинули квартиру. И как только раздался звук закрываемой служанкой двери, вся компания громко зааплодировала, а Сорокин, понявший, что весь этот спектакль был разыгран для него, слегка поклонился в сторону Баратынской и сказал:

– Спасибо, Елена, я никогда не забуду вашей услуги.

Все остальные принялись выражать свое восхищение ее храбростью, Брачишников тут же на полном серьезе заявил, что напишет об этом заметку в «Петербургские вести», Лукин в шутку заметил, что ее подвиг войдет в анналы истории, а хозяин дома не преминул пообещать написать про это рассказ или стихотворение. Сама же виновница внезапного торжества поспешила откланяться вслед за жандармами – время уже позднее и ее тетя, у которой она живет, будет волноваться. Ее умоляли остаться хотя бы на часик, Глафира Никаноровна обязалась лично поговорить с тетей, но Елена была непреклонна, и тут впервые за вечер Зиедонис подал голос, адресованный ей:

– Елена Петровна, вы правы, время позднее. С вами всякое может случиться. Я должен вас проводить.

Брачишников и Лукин тут же выразили желание последовать примеру своего товарища по кэртасу. При этом репортер обосновал свое желание намерением узнать подробности биографии Баратынской, необходимые ему для написания заметки, а Лукин, преодолевая смущение, лишь заикнулся о том, что он на короткой ноге с депутатом Госдумы и может многое рассказать о тайнах российской политики. Сорокин про себя решил, что набиваться четвертым провожающим как-то унизительно, а Карахан совсем некстати вспомнил, что он женат, и его супруга учиться на тех же Бестужевских курсах, что и Елена Петровна.

Сама же Баратынская, пройдясь быстрым взглядом по лицам трех кавалеров, с очаровательной улыбкой вынесла решение:

– Незачем, друзья! Вполне достаточно одного Феди.

С этими словами она подхватила Зиедониса под руку, и они вдвоем вышли в прихожую, где их уже ждала Клавдия, чтобы подать им верхнюю одежду. Молодого человека охватило сильнейшее любовное волнение, и он уже плохо владел собой. Хотя и понимал – какой из него любовник!

Любовные волнения

– Мда, такого любовника у меня еще не было, – выдохнула «малютка Мали», приоткрывая глаза. Ее сорокалетнее, но сохранившее изящество тело чувствовало усталость, как после исполнения знаменитых 32 фуэте.

Матильда Кшесинская

Любовник, весьма уродливый и даже ниже ростом «малютки», лежал рядом и, казалось, вовсе не испытывал никакой усталости. Своими матово белесыми глазами он разглядывал высокий потолок безо всякой лепнины, что казалось странным для роскошного особняка на Кронверкском проспекте, и вспоминал свое убогое подземное жилище в Александровском парке, которое ему самому представлялось вполне себе уютным. Высокие потолки с ненужной лепниной давили его своей бессмысленностью.

– Как же так, любезная Матильда Феликсовна, неужели я и самого Распутина превзошел? – как бы невзначай выговорил любовник.

– Ха-ха-ха, нашел с кем себя сравнивать, мой милый маленький Календер, – прыснула Матильда. – Григорий Ефимович совершенно слаб по женской части.

– Как же, как же, как же так? – протараторил Никодимус. – В газетах пишут, что он наглый развратник, лезет под юбки знатным дамам.

– Ха-ха-ха, да пусть пишут! Меня газетчики обозвали «черноокой дьяволицей». Но какая же я «дьяволица»? Я кроткая овечка, покоряюсь мужчинам, особенно таким дьяволам, как ты. Ну, признайся, дружочек, ты ведь дьявол, не так ли?

– Если вы захотите, любезная Матильда Феликсовна, чтобы я ради вас стал дьяволом, я стану дьяволом.

ххх

За неделю до предстоящих спектаклей балерина Матильда Кшесинская не позволяла себе ни пирожных, ни любовников. Зато после, получив очередную порцию оваций и цветов, она могла расслабиться и получить удовольствие на стороне. Особенно в том случае, если ее постоянный фаворит великий князь Андрей Владимирович пребывал в Донской казачьей батарее, дислоцированной в Павловске.

Поклонниками своего безусловного таланта она уже пресытилась. Самой искать изюминки на стороне балерина гнушалась. Но от того, что попадалось ей в руки, она не отказывалась. В этот раз ей попался маленький щеголь, поигрывающий тросточкой с серебряным набалдашником в виде спящего медведя. Он не поднимался к ней на сцену с охапкой роз и не собирался встречать ее у служебного входа в Мариинский театр. Этот изысканный пигмей ждал ее в грим-уборной, сидя в кресле. Никаких цветов в руках у него не было, а на безымянном пальчике его правой руки посверкивало кольцо с ярко зеленым изумрудом.

Совершенно было непонятным, как он сюда попал, ведь сам Теляковский[ii] распорядился строжайшим образом ключи от грим-уборной Кшесинской посторонним лицам не давать, а не посторонним – никого без ведома балерины к ней не впускать. И почему Матильда Феликсовна не разразилась громом и молнией, увидев у себя самого что ни на есть постороннего господина, она сама себе объяснить не могла. Чем-то этот нахальный уродец привлек ее, ей не хотелось слышать никаких объяснений, она захотела им обладать. А он и не возражал.

Первая близость случилась у них почти сразу после того, как она заперла дверь своей гримерки. Они улеглись на диванчике, на котором она привыкла отдыхать после трудной партии. Затем, наскоро одевшись, они путаными театральными коридорами сумели выбраться через потайную дверь, специально открытую для нее, чтобы избегать встреч с ретивыми поклонниками. На улице Глинки их уже поджидал экипаж, заранее приготовленный ловким пигмеем, и резвые кони быстро домчали новоявленных любовников до особняка на Кронверкском проспекте.

По пути они и познакомились. Или, вернее сказать, Кшесинская узнала, что страстного пигмея зовут Дмитрий Александрович Календер. Он, само собой, большой поклонник таланта и даже гениальности Матильды Феликсовны, а сам по жизни ничем особым не занимается. Но и не бездельничает. Больше ничего о нем балерина узнать так и не смогла, кроме, разве того, что он преотменнейший любовник. И это он продемонстрировал уже в ее доме во время второй за прекрасный вечер близости.

ххх

После того, как Календер пообещал знаменитой балерине стать дьяволом, Кшесинская решила на время умерить его пыл, звонким колокольчиком вызвала служанку и велела принести им в постель кофе. Служанка не удивилась столь странному желанию хозяйки принять на ночь глядя бодрящий напиток – такое происходило частенько после спектакля и всегда, если она принимала у себя очередного хахаля. Не прошло и получаса, как в постели перед Мали и Календером оказались небольшие столики-подносы с чашечками благоухающего кофе и модными булочками из слоеного теста в виде полумесяца, которые французы именуют «круассанами». У Календера рядом со всей этой вкуснятиной каким-то образом оказалась густо красная роза, торчащая из маленького керамического сосуда. Служанка правильно поняла мысли хозяйки, решившей таким вот образом отблагодарить нового полюбовника за предоставленное удовольствие.

Новый полюбовник в поедании круассанов оказался не столь ловким, как в интимной сфере. Мелкие частицы слойки разлетались от его рта и падали прямо на белоснежную простыню, капли горячего кофе из чашки скользили на столик-поднос, но, несмотря на эти неловкости, пигмей мягко, но настойчиво в пустопорожней беседе возвращался к теме Распутина:

– А вот скажите, любезная Матильда Феликсовна, чем же нашему императору и императрице так приглянулся Григорий Ефимович?

Мали резко поставила чашку со своим кофе на блюдце, повернулась к любовнику серьезным лицом и спросила:

– А тебе очень хочется узнать правду?

Никодимус понял, что переступил черту, но отступать было некуда.

– Правду, только правду и ничего кроме правды, – шутливо пробурчал он, неловко пытаясь доесть свой круассан, тем самым показывая, что ему вообще-то, как бы все равно, он спросил из чистого любопытства – французская выпечка интересует его куда как больше.

Видя его неуклюжие движения, балерина вновь рассмеялась.

– Боже, Календер, какой ты, право, забавный, – вымолвила она. – Ладно, так и быть, расскажу тебе, но с двумя условиями. Ты должен еще раз меня ублажить и никому не говорить то, что сейчас услышишь

– Я всегда готов вам услужить. Скажете молчать, буду молчать, скажете ублажать, буду ублажать, – проговорил Календер, плебейским манером вытирая рот руками.

И тогда Кшесинская поведала своему любовнику то, что никто за пределами Зимнего дворца не должен был знать. Сама она эту государственную тайну узнала от великого князя Андрея Владимировича. Этот почти супруг, приняв однажды изрядную дозу шампанского, разболтал ей, что наследник царского трона Алексей страдает кровоточивостью, мальчишка совсем измучился, но еще более измучилась его мать Александра Федоровна. Остановить кровоточивость пока удается только «старцу» Распутину. Как это у него получается – никому не ведомо, даже врачам. Поэтому монаршая чета на него чуть ли не молится, а старец этим пользуется самым омерзительным образом – сует свой грязный нос в дела империи. И тут Мали вспомнила, с каким возмущением Андрюша говорил о том, как отговаривал «божий человек» царя и царицу не лезть на Балканы, где у братьев-славян вот-вот разгорится война с подлыми турками. Этот «старец» почему-то не любил войны.

Календеру она пересказала все это со смехом, не упоминая про Андрюшу. Однако жителю загадочной Уламколы полученных сведений было достаточно. И он честно отплатил балерине третьим за вечер совокуплением. Маленькая Мали была довольна.

Любовь без совокуплений

Лена Баратынская была весьма довольна новыми друзьями. Особенно ее радовало то, что их душевная близость ни в каком виде не переходила в телесную. Никто из них не лез даже с поцелуями.

С Зиедонисом быстро нашлась интересующая их обоих тема. Оказалось, что этот будущий юрист прекрасно разбирается в лекарственных травах. Сама же «бестужевка» увлекалась ботаникой и клеточной биологией. Она обожала растения, но ее интересовал не столько их внешний вид, сколько внутренне устройство. Разглядывать их под микроскопом могла часами. А угрюмый и не склонный к общению Федор-Абрам оживал, когда речь заходила о череде или китайском лимоннике.

Каково же было ее удивление, когда она узнала, что этот хмурый, но обаятельный молодой человек был когда-то лихим террористом, правда, так никого и не убившим. Рассказал ей об этом другой ее воздыхатель – Коля Брачишников.

Произошло это после совершенно волшебной оперы «Орфей», поставленной модным театральным бунтарем Всеволодом Мейерхольдом в Мариинском театре. Пригласил ее робкий Саша Лукин, битый час поджидавший ее тусклым зимним днем у входа Бестужевских курсов на 10-й линии Васильевского острова. Билеты, как выяснилось, ему подарил депутат Госдумы Бреславский в качестве награды за помощь в избирательной кампании в Российский парламент четвертого созыва. Станислав Осипович предполагал, что вместе с ним наслаждаться музыкой великого Глюка, отменным голосом Собинова и шикарными декорациями талантливого Головина будет его друг-репортер, симпатизирующий «октябристам» и своими публикациями в «Петербургских вестях» немало поспособствовавший громкой победе этой партии на выборах. Однако Саша пошел наперекор старшему товарищу и второй билет вручил Леночке.

Но только Брачишников и тут оказался верен принципу оказываться в нужное время в нужном месте, что Лукина никак не обрадовало. Лена и Саша столкнулись с ним возле билетерш при входе в театр. Оказалось, что удачливому журналисту надоело писать про политику, которая стала совсем унылой – ни тебе митингов с последующим разгоном, ни ужасных взрывов адских машин под каретами высокопоставленных чиновников. Поэтому, чтобы не скучать, Коля решил на время сменить репортерское амплуа и написать рецензию на спектакль, премьера которого состоялась всего-то два года назад, а дирекция императорских театров уже собирается снять его с афиши. Брачишников намеревался вынести личный приговор, к которому театральные чинуши, как он думал, несомненно прислушаются.

Лукин, увидев приятеля, внутри себя поморщился – от Брачишникова, как и от судьбы, никуда не уйдешь, но сделал вид, что рад встрече. А сам Брачишников совершенно искренне ликовал, увидев друзей. Он почему-то решил, что Леночка Баратынская должна прекрасно разбираться в оперном искусстве и поможет ему дать весьма точную и беспристрастную оценку «Орфею».

Этот нежно-элегический спектакль очаровал всех троих. Правда, в нем не было ничего бунтарского, что очень обрадовало Брачишникова, но немного огорчило Лукина. Когда они после отгромыхавших аплодисментов шли по улице Глинки от Мариинки в сторону Невы, репортер уверял, что от этого грандиозного зрелища веет умиротворенностью, что, в свою очередь, знаменует собой всеобщую умиротворенность. Бунтарь Мейерхольд не столько понял, а, скорее, почувствовал, как великая Российская империя, наконец, успокоилась после бурь и потрясений, начавшихся в 1905 году. Лукин же считал, что режиссер, а с ним и художник Головин продемонстрировали затишье перед бурей.

– Ты ничего, Коля не понял, – загорячился Лукин. – Вспомни, как сама сцена устроена. Впереди – вроде восемнадцатый век, а на заднем плане – античность. Все построено на стыке двух эпох. Так и наша бедная Россия – вечно на стыке. Старое устаревает, а новое никак родиться не может. Спускаемся в ад под нежную глюковскую флейту.

– Вот что, судари мои, – вмешалась в разговор Баратынская. – Давайте хоть сегодня не говорить о политике. Прекрасный спектакль, удивительный! И он вовсе не о России. Он – про Орфея и Эвредику.

– Да-да, разумеется. Лена, ты, конечно, права. Но ты еще не знаешь Зиедониса. Если бы он с нами был, то мы бы ни о чем другом, кроме политики, не говорили, а уж он бы… – начал оправдываться Лукин, пока его не перебил грохот проезжающего мимо трамвая.

Друзья вступили на Поцелуев мост. Отражаемый фонарями ласковый снег вкупе со все еще звучащими в головах чувствительными мелодиями Глюка, настраивал на лирику. Но разговора о политике избежать никак не удавалось.

Баратынская усмехнулась про себя Сашиным словам про Зиедониса. Она вспомнила тот вечер, когда он ее провожал и ни разу, ни пол словом не обмолвился ни про Думу, ни про царя, ни про жандармов. С ним было даже лучше, подумала она. Но тут Брачишников совершенно ее огорошил:

– Да-а, для Феди ничего кроме политики не существует. Что тут скажешь? Он же – революционер, царя намеревался убить.

От удивления Баратынская застыла прямо посредине моста, схватившись одной рукой за чугунные перила.

– Не может быть такого, – пробормотала она.

– Может, Леночка, может, – ответил Брачишников. – И в департаменте полиции об этом знали, только поймать его никак не могли. А сейчас он бросил это дело – террор я имею в виду. И охранка потеряла к нему всякий интерес.

– Надеюсь, ты на него не донесешь?

– Что ты, Леночка, мы своих не сдаем! – с гордостью ответил репортер, не пояснив, однако, с какой стати социалист Зиедонис приходится монархисту Брачишникову своим.

Компания зашагала дальше, а их беседа быстро ушла от политики и несостоявшегося террориста, что позволило Лукину взять лидерство. Саша, дабы увести друзей от скользкой темы, заговорил о доносительстве в Древнем мире. Оказалось, что об этом писал еще Геродот, причем с явным осуждением. Поэтому пример приводил из истории не своей любимой Эллады, а Персии. Знатный перс по имени Дарий усиленно подбивал своих друзей свергнуть с престола самозванца Гаумату. Но те боялись, что на них донесут. И тогда Дарий пригрозил, что сам донесет на них. В итоге Дарий все-таки воцарился, но это привело к бесчисленным мятежам, гражданским и прочим войнам. Лукин выразил убеждение, что в доносах нуждается тиран, а хорошим правителям народ и так верит. На это Брачишников возразил, что если человек узнает о готовящемся убийстве или грабеже, то донести в полицию – его гражданский долг. И так будет всегда, независимо тот формы правления.

Этим спором оба так увлеклись, что Леночку оставили совсем без внимания, хотя она шла посередине, меж двух друзей и слушала их теперь уже с некоторым интересом, никак не решаясь вставить словечко, поскольку не могла привести ни одного аргумента в пользу той или другой стороны.

Так они дошли до шестиэтажного, новенького, буквально с иголочки, доходного дома на Лиговке, куда заселилась Лена Баратынская вместе со своей тетей. Расставаться не хотелось, и Леночка предложил всем встретиться у Жакова, тем более что вечеринки на его квартире, которые сам Каллистрат Фалалеевич называл семинарами, проходили, как правило, по четвергам. А завтра как раз-таки будет четверг.

ххх

Александр Грин

Встреча состоялась, но прошла не так, как мечталось друзьям-воздыхателям. Все испортил долговязый усач с лицом сапожника и глазами мечтателя. Это был Александр Гриневский, эсер, начинающий литератор, подписывающий свои рассказы о революционерах псевдонимом Грин. Весной он вернулся из Архангельской ссылки и успел подружиться с Каллистратом Фалалеевичем, которому эти рассказы очень понравились. На этот раз он пришел с вестью, вызвавшую суматоху и треволнения среди хозяев и гостей хлебосольной квартиры. Но сам при этом оставался холодным, как невский лед, преспокойно попивал чаек из пузатого самовара и поедал свежеиспеченные пирожки с грибами. По поводу вызванной им бури в стакане воды он высказался спокойно и невозмутимо:

– Что вы так беспокоитесь, господин Жаков? Ничего с вашим Питом не будет. Вы мне сами говорили, что он пишет какой-то трактат про тюрьмы. Вот пусть и посидит немного, пощупает тюрьму своими глазами.

– Саша, не надо так говорить про Питирима Александровича, – ответила за мужа взволнованная Глафира Никаноровна. – Он знает, что такое тюрьма. Уже пощупал ее в Кинешме. А сейчас под угрозой его учеба. Ему надо учиться, а не в тюрьме сидеть. Он – талантлив...

В разгар нервозного чаепития пришли Зиедонис с Караханом и принесли все ту же весть – арестован Питирим Сорокин. В отличие от Гриневского, они не были безразличны к его судьбе и считали, что их однокурсника необходимо вытаскивать из каталажки Спасской части во что бы то ни стало. Они же поведали причины ареста студента. Оказалось, что Пит сочинил едкий памфлет про российских царей и призвал в день 300-летия дома Романовых устроить однодневную забастовку.

– Дитя, сущее дитя моей милой пармы[iii], – сокрушался Каллистрат Фалалеевич. – Дался ему этот злосчастный памфлет! Нет, я сегодня же напишу, что памфлет ему подсунули, он его не писал, а просто взял на себя вину, чтобы защитить товарища.

– Каллис, кому ты напишешь, и кто тебя послушает? – тяжело вздохнула Глафира Никаноровна. – Ты для них сам по себе подозрительный элемент, а на Пита только новую беду накличешь.

– А почему бы не устроить ему побег? – высказался Брачишников. – Во была бы сенсация!

Об устройстве побега почти одновременно подумали все три члена кэртаса. Казалось, все просто: Никодимус с помощью своего кольца с изумрудиной через стены проникает в камеру и таким же образом выводит Сорокина на свет Божий. Но Зиедонис и Лукин, в отличие от Брачишникова, сомневались, что это хорошая идея. Также думал и хозяин квартиры.

– Ни о каком побеге даже не заикайтесь, – отрубил Каллистрат Фалалеевич. – После побега у Питирима только одна дорога – в эмиграцию. А он нужен здесь. Пусть хотя бы университет закончит.

После небольшой шумихи хозяева и гости пришли к выводу, что письмо-прошение на имя командующего отдельным корпусом жандармов Владимира Джунковского написать все же стоит. Только автором послания должен стать человек не только благонадежный с точки зрения охранки, но и обладающий определенным политическим весом. Сразу полетели фамилии, а точку поставил Карахан:

– Я знаю, кто может написать прошение. Прошение напишет Максим Максимович Ковалевский.

– Вот это правильно! – тут же выкрикнул Жаков.

Действительно, профессор Ковалевский – бывший член Государственной Думы, лидер Прогрессивной партии, и, говорят даже, масон – как никто другой подходил по своему авторитету на роль просителя. Возник, правда, вопрос: а захочет ли он заступаться за строптивого студента? На этот раз все сомнения развеял Зиедонис:

– Он-то захочет. Пит у него подрабатывает в качестве ассистента.

– А знаете, как Ковалевский называет Питирима? – продолжил Карахан. – Он его называет: «Наш молодой Жан-Жак Руссо».

Теперь осталась одна небольшая, на первый взгляд, проблема: кто попросит Ковалевского написать прошение? И тут дело зашло в тупик. Казалось бы, встретиться и переговорить с профессором университета сам Бог велел его коллеге – профессору Психоневрологического института Жакову. Но Каллистрат Фалалеевич успел с Ковалевским повздорить по поводу пределов человеческого познания, и они уже год как не разговаривают. Студенты Зиедонис и Карахан тоже не подходили. Максим Максимович смотрел на них с подозрением. Он уже не раз высказывался в том духе, что именно они прививают талантливому Сорокину излишне радикальные взгляды. Хотя на самом деле еще неизвестно, кто что кому прививает.

– Раз на то пошло, то на переговоры с Ковалевским пойду я, – заговорила Лена Баратынская. – Вы только скажите, где и как я могу его найти?

Брачишников и Лукин, почувствовав вину за то, что не предложили на это дело самих себя, тут же вызвались сопровождать объект своих воздыханий. Но Баратынская их помощь отвергла, считая, что они ей только помешают.

– Это, пожалуй, разумное решение, – рассудил Жаков. – Леночка красива и обаятельна. Пусть окрутит этого старика, как это однажды сделала профессор математики Софья Ковалевская.

– Как, они разве не кузены? – удивилась Глафира Никаноровна.

– Вот-те раз, душечка! – всплеснул руками Каллистрат Фалалеевич. – Они просто однофамильцы. И они бы поженились, если бы Софья Васильевна не простудилась в Стокгольме и не умерла.

ххх

Встречать Питирима из тюрьмы в девять утра намеревалась солидная компания, куда должны были войти все члены кэртаса, Жаков с Глафирой Никаноровной, Карахан с Гриневским и главная героиня чудесного освобождения студента Сорокина Елена Баратынская. Однако к назначенному часу почти у всех оказались неотложные дела. У суматошного Жакова – занятия в институте, у рассудительной Глафиры Никаноровны – семинар на женских курсах. Веселого красавца Карахана и сумрачного Зиедониса задержали партийные дела. Неутомимый Брачишников получил от редакции срочное задание, пытливый Лукин не мог пропустить лекции профессора Введенского о принципе свободы воли, а начинающий литератор Грин вообще запил и к утру не протрезвел. В итоге через неутихающий гвалт Сенной площади с ее многочисленными лавками, ночлежками и трактирами к дверям Спасской части – углового здания с высокой каланчой – пришла одна Лена Баратынская.

Елена Баратынская

Она одиноко стояла у фонаря, кутаясь в короткую серую шубку, постоянно отряхивая густо падающий снег, когда Питирим в дешевой цигейке очень буднично вышел из дверей, осмотрелся и бодро зашагал по Садовой улице. Елена неловко побежала за ним, окликнула, он обернулся, снял с носа привязанные веревкой очки, протер их от мокрого снега, снова надел, вгляделся и произнес:

– Это вы, госпожа Баратынская? Извините, не узнал. А где Гараморт?

– Гараморт? А кто такой Гараморт?

– Гарамортом называет себя Каллистрат Фалалевич. Жаков В переводе с зырянского –«знающий человек». Я так понимаю, что ему я обязан своим избавлением.

Дальше они зашагали вместе. Баратынская не стал признаваться, что на самом деле из тюрьмы вытащил ее вовсе не Гараморт, а она, сумевшая убедить профессора Ковалевского в невиновности Сорокина. Письмо в жандармерию именитый ученый написал чуть ли не под ее диктовку.

Впрочем, она тогда не могла подозревать, что спасает необузданного Питирима в первый, но не в последний раз.

Разговор с Гарамортом

– Выходит, ты нас спасаешь? А, Гараморт? – громко, почти на ухо прокричал своеобразного вида человечек, глядя на собеседника своими белесыми глазами сквозь пенсне на остром носу.

– Именно что спасаю, – ответил Каллистрат Жаков. – Вы, нижние люди, большие умники, но у нас, верхних, больше опыта. И вот на основе этого опыта я вам скажу: ваша война с христианством вас же и погубит.

Говорить собеседникам приходилось на повышенных тонах, и не столько от переполнявших их эмоций, сколько из-за шума, царящего в небольшом переполненном людьми подвале с арочным потолком, где два года назад сумасброд и антрепренер Борис Пронин поселил кабаре-кафе «Бродячая собака».

Миниатюрный визави Гараморта в желтых брюках и накинутом на плечи черном плаще выглядел настолько причудливо, что где-нибудь на Невском проспекте его могли запросто задержать и отправить, как умалишенного, на Пряжку. Но в «Бродячей собаке» сочли бы за сумасшедшего, скорее, человека в приличном сюртуке, чем в несуразном разноцветном смокинге или в нелепой желтой блузе. Сам же человечек себя в таком одеянии чувствовал легко и свободно и продолжал наступать на Жакова:

– Ты хочешь сказать, Гараморт, что для нашего же спасения ты в своей книге «Под шум северного ветра»[iv] выдал верхним людям наших богов Ена и Омоля. Следующим твоим шагом будет указанный тобою кратчайший путь в Уламколу. Вперед, христиане, уничтожим подземных язычников! Так что ли?

– Нет, Адамус, я вас не выдал и не выдам никогда, – жестко отрезал Жаков. – Я не желаю зла вашей державе. Ен и Омоль не только ваши боги, им поклонялись в давние времена и другие зыряне, так что никто про вас ничего не подумает. А если я даже прямо скажу, что в этих богов верят некие люди, прячущиеся под землей, то надо мной либо посмеются, либо сочтут, что это фантазии славного сказочника Гараморта. Так что передай вашему юрасю, что вам не надо меня опасаться и моих книжек тоже.

Разговор Адамуса и Гараморта прервали аплодисменты. На небольшой помост возле кирпичной стены, на которой нарисован пес, кладущий правую лапу на театральную маску, поднялся щеголеватый молодой поэт с высоко поднятой головой и тут же принялся негромко, направляя звук куда-то вверх, декламировать свои стихи:

Ни о чем не нужно говорить,

Ничему не следует учить,

И печальна так и хороша

Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,

Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым

По седым пучинам мировым.

Когда поэт закончил, Жаков с места закричал: «Браво, Мандельштам!»

Осип Мандельштам

Часть посетителей поддержала Гараморта и вслед за ним прокричали «браво», несколько человек вскочили, раздвинув со скрипом стулья, и аплодировали стоя. Другая же часть принялась свистеть, улюлюкать и что-то гундосить. Кто-то выкрикнул: «К черту акмеистов! Додик, покажи им, где раки зимуют!». После этого на помосте Мандельштама сменил толстый человек с вытатуированной на щеке лошадкой и сережкой в одном ухе. Он немного походил по подиуму, но неожиданно остановился на середине, выбросил вперед правую руку и тут же начал читать:

Вечер гниенья

Старость тоскливо

Забытое пенье

Лиловым стремленье

Бледное грива

Плакать страдалец

Тропы залива

Сироты палец.

На этот раз первым выкрикнул Адамус: «Виват, Бурлюк! Ура футуристам!»

Давид Бурлюк

Большая группа юнцов в бумажных колпаках заорала на всю глотку: «Ура!», «Дорогу новому искусству!», «Фу-ту-ризм! Фу-ту-ризм!!!». Собеседник Гараморта кричал вместе с ними. Все ждали, что Бурлюк на волне успеха прочтет еще одно стихотворение, но он вместо этого показал рукой в сторону высокого молодого человека в пиджаке апельсинового цвета, в пестрой кофте и морковке вместо галстука. Тот буквально взлетел на невысокий помост и громогласно, перекрывая шум, бросил в зал медным басом:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

Владимир Маяковский

И тут началось нечто невообразимое. Юнцы в колпаках визжали от восторга, топали ногами и стучали стульями об пол. Какой-то грузный человек, одетый в вывернутую наизнанку шубу, выскочил на подиум, встал на четвереньки, обнюхал поэта и несколько раз прогавкал. Раздался гогот. Поэт поднял руку, наступила тишина, и только он собрался начать читать следующее стихотворение, как некто из публики выкрикнул:

– Маяковский, когда вы наконец застрелитесь?

Подвал затих. Поэт всмотрелся в зал и ответил вопросом на вопрос:

– А когда вы перестанете об этом спрашивать?

– Но вы всегда уходите от ответа, – вещал инкогнито голос из темноты.

Маяковский немного задумался, снова вгляделся в публику и спросил:

– А есть ли тут еще кто-нибудь, кто жаждет получить ответ на этот дикий вопрос?

Раздались отдельные выкрики: «Есть!», «Я хочу знать!», «Когда же вы застрелитесь?»

– В таком случае желающие получить в морду могут становиться в очередь! – провозгласил поэт.

И подвал в который уже раз взорвался. Одни хлопали, другие что-то кричали, свистели и смеялись во весь голос.

– Хулиганы, настоящие хулиганы! Но ведь талантливы, – сказал на ухо собеседнику Жаков.

– Не просто талантливы, они – гении! – восторженно ответил Адамус. – Ты читал, Гараморт, их «Пощечину общественному вкусу»?

– Читал, к сожалению. Пушкин для них непонятливее иероглифов, а потому они хотят его сбросить с парохода современности. Не понимают, дурни, на пароходе всем места хватит.

– Но и ваш Степан Храп[v] не понимал, что на небе места хватит всем богам. И нашему Ену, и вашему Христу. Теперь пришла пора сбросить христианство с этого парохода, – с жаром проговорил Адамус.

– Какие вы все неразумные! Может хватит уже сбрасывать всех, кого ни попади? Давайте же оставим на бездонном небе и Христа, и Ена, и Омоля.

– Омоль – подземный бог, – напомнил Адамус.

– Да-да, конечно. Так ведь и под землей богам хватит места. Неужели ваш Омоль не уживется с греческим Аидом, египетским Анубисом и римским Плутоном?

– Он-то уживется, а Плутон и Анубис захотят ли его терпеть?

На помосте между тем продолжалась словесная перепалка между акмеистами и футуристами. Сторонники первого направления в поэзии упирали на то, что футуризм запутан, затуманен, а потому непонятен, в то время как акмеизм современен и блестит чистотой бриллианта. Их оппоненты провозглашали футуризм авангардом современного искусства, чему свидетельством их новый язык, на котором заговорит в скором времени все человечество во главе с председателем Земного шара Велимиром Хлебниковым. Кто-то выкрикнул, подняв пустую хлебницу: «А почему Хлебникова нет?». Из стана акмеистов захохотали, но, к великому сожалению футуристов, председатель Земного шара на этом веселом празднике так и не появился.

Полемика между стихотворцами на время отвлекла Адамуса от спора с Гарамортом. Но заряженный энергией подиума он вскоре предпринял новое наступление:

– А знаешь ли ты, Гараморт, что этот самый Хлебников подсчитал: в 1917 году следует ждать падения государства...

– Вы и его подрядили на вас работать?

– Нет-нет, Гараморт! Даже и не думали. Но уверяю тебя, так и будет.

Жаков тяжело вздохнул. Ему уже не хотелось ни смотреть на поэтические баталии, ни спорить с Адамусом. Хотелось бежать, бежать отсюда, из подвала, а затем и из душного морозного Петербурга. Бежать на край света. Но сил хватило только лишь на то, чтобы сказать посланцу Уламколы:

– Напрасно вы подливаете масла в этот огонь. Это опасно, он ведь и вас может спалить.

Адамус ответил неожиданно:

– Вот это ты и должен сказать юрле Кору.

– Когда?

– Да когда захочешь? Или нет – когда сможешь. Я ведь понимаю, у тебя лекции, семинары, студенты. А то давай летом. Юрла ждет тебя в гости.

– Непременно меня? – Каллистрат Фалалеевич вдруг понял, что это хороший маршрут для бегства. Восемь лет назад его очаровали умиротворенная тишина и спокойствие подземного царства.

– Не только, – ответил Адамус. – Ты должен взять с собой весь кэртас.

– Кого именно?

– А ты не знаешь? Это Лукин, Зиедонис и Брачишников.

Профессор был вконец озадачен. В его голове никак не укладывалось, что эти прекрасные и чистые душой молодые люди на самом деле нечто-то вроде шпионов совершенно далекой, совершенно им чужой подземной державы.

– Как же тебе это удалось?

– Не мне, Никодимусу, – ответил Адамус. – Он же единственный обладатель чародействующего перстня. Он его никому не дает и ничего не говорит. Но ты согласен снова спуститься в Уламколу?

– Да.

– Вот это правильно! Только не забудь взять с собой твоих молодых друзей. Кор хочет видеть тебя вместе с кэртасом.

– Придется как-то уговорить, – буркнул Жаков, а про себя вновь вздохнул: «Ох, уже этот Никодимус! Неугомонная душа».

– Уговаривать не придется, – успокоил Адамус. – Они же кэртас.

А между тем на подиуме продолжались баталии между поэтами разных группировок.

Неугомонный Никодимус

За зеленым бильярдным столом ресторана «Доминик» развернулась настоящая баталия, сопровождаемся жестким стуком белых шаров. Маленький с тонкими усиками поручик успешно сражался с прославленным в столице «королем», скандальным журналистом Манасевичем-Мануйловым. Этот крепко сбитый брюнет с цепким взглядом, привыкший сражаться сразу с двумя противниками, на этот раз проигрывал как последний лох, что весьма озадачивало завсегдатаев-«доминиканцев». После того, как добрая половина шаров оказалась в лузах, отправленных кием офицерика, а бывший король в очередной раз скиксовал, то есть совершенно неудачно ударил по шару, кто-то из болельщиков из жалости предложил «расход», иначе говоря, завершить партию. На что офицерик ответил отличным триплетом – отправил шар в один борт, затем тот ударился в другой и угодил в лузу. У Манасевича-Мануйлова опустились руки. Стало очевидным, что больше сражаться он не в состоянии.

Иван Манасевич-Мануйло

Публика зашуршала и собралась было покинуть бильярдную, чтобы в основном зале, прихлебывая водку и коньяк, обсудить проигрыш «короля», но откуда-то вынырнул юркий уродец в модном сером сюртуке и ростом пониже ловкого поручика. Оказавшись возле Манасевича-Мануйлова, он вежливо отобрал у него кий и спросил:

– Извольте, любезный Иван Федорович, закончить партию за вас.

Иван Федорович не сумел возразить, и произошло нечто удивительное. Кий уродца так ударил по шару, что тот несколько раз отрикошетил от бортов, прежде чем попасть в лузу. «Классический рокамболь[vi]!» – восхитился один из болельщиков, вернувшихся, чтобы понаблюдать за происходящим. Публика вновь прильнула к бильярдному столу и не пожалела об этом. Уродцу понадобилось всего пара минут, чтобы все оставшиеся шары загнать в лузы. Болельщики зааплодировали.

– Вы где научились играть, как вас там…? – пробормотал Манасевич-Мануйлов.

– Да-да, извольте представлюсь. Меня зовут Дмитрий Александрович Календер. Будем знакомы, – негромко, скороговоркой, но так, чтобы было понятно и слышно всем, выпалил уродец.

– Так, где же вы учились, господин Календер? – спросил один из болельщиков.

– Я, знаете ли, нигде не учился. Вернее, учился здесь, с вами, пока наблюдал за игрой.

– Будет врать, господин хороший, – оскалился маленький поручик, у которого только что украли победу. – У вас французская школа, как и у меня. Вы, как я погляжу, только что из Парижа.

– Не имею привычки врать без особой необходимости, господа, – ответил Календер. – А поскольку в данную минуту говорить неправду не имеет смысла, я вам высказал все как есть.

ххх

Офицерик предложил сыграть еще партию, на этот раз только с Календером, но тот отказался. Взяв под руку осоловевшего от позора Манасевича-Мануйлова, уродец вместе с ним покинул игровую зону и спустился, все еще поддерживая бывшего бильярдного «короля», в наполненный сигаретным дымом и шумом пьяных голосов подвал. Они устроились за столиком в дальнем углу. Возле них мигом вырисовался официант, не обративший никакого внимания на Календера, ожидая указаний от игрока и завсегдатая. Однако заговорил не замечаемый им уродец:

– Вот что, любезный, принеси-ка нам для начала мясного бульончика с кулебякой и крепкого кофе, а после можно и шустовского коньячку грамм пятьсот.

Официант вопросительно взглянул на Манасевича-Мануйлова, но тот только кивнул. И когда официант исчез, Календер заговорил:

– Вам, любезный Иван Федорович, пить никак не следовало бы. Вас почитают, как русского Рокамболя[vii]. А какой же вы Рокамболь, ежели пьете сверх меры, а потому и в американку[viii] проигрываетесь?

– Черт возьми, кто вы такой, чтобы мне указывать? – неожиданно вскипел Манасевич-Мануйлов.

– Я же уже представился, меня зовут Дмитрий Александрович Календер, – невозмутимо ответил уродец. – А про вас я знаю, так что вам представляться не надо. Да, полиция вас не ценит, проклятые держиморды почитают выскочкой. Забыли, скольких узкоглазых самурайских шпионов вы разоблачили в японскую войну. Вас наградили, а затем погнали со службы и даже уголовное дело завели. И все из-за какого-то пустяка. Не стали вытаскивать из тюрьмы братца полковника Максуди. А зачем его оттуда вытаскивать, ежели он еврейский погром учинил? И совсем не страшно, что этот полковник вам взятку дал аж в пятнадцать тысяч рублей.

– Откуда, вам это известно?

– Откуда? Да вот откуда, – Календер полез в грудной карман своего сюртука и принялся вытаскивать оттуда множество смятых бумажных листков.

Его действия прервал официант, поставивший на столик две тарелки ароматно дымящегося бульона и отдельную тарелку с двумя теплыми мучными листиками кулебяки.

Уродец быстро убрал бумажки и принялся наворачивать бульон, призвав «русского Рокамболя» последовать его примеру. Манасевич-Мануйлов нехотя отхлебнул ложкой горячий бульон, отломил кусок пирога, отправил его в рот, а затем принялся с жадностью пожирать жирный говяжий отвар. После того, как весь бульон оказался в его желудке, он с шумом вдохнул и выдохнул спертый воздух, откинулся на спинку стула и проговорил:

– Ну, а теперь показывайте ваши бумаженции.

– Нет, знаете ли, рано еще. Вам, любезный, до полного отрезвления не мешает кофейку откушать.

И именно в это время возник официант с двумя чашками дымящего паром кофе. Манасевич-Мануйлов вместо того, чтобы продолжить пиршество, вынул из кармана коробку папирос «Дюшесъ» и коробочку с длинными спичками, небрежно закурил, объяснив новому знакомому, что привык пить кофе только в сочетании с табачным дымом, которого, правда, и без того в подвальчике хватало.

Уродец благодушно дождался, когда его визави накурится и проглотит горьковатый напиток, и снова принялся выкладывать смятые бумажки, расправляя их прямо на столе.

– Вот, изволите ли видеть, ваше уголовное дельце, – приговаривал Календер. – Не все, конечно, но основанная часть.

– Копии? – небрежно бросил Манасевич-Мануйлов.

– Что вы! Только подлинники.

Манасевич-Мануйлов резко отодвинул чашку и стеклянную пепельницу с выкуренной папиросой, схватил бумаги и принялся их быстро, но при этом внимательно изучать.

– Как они к вам попали? – не отвлекаясь от чтения, спросил поверженный бильярдный король.

– Этого я вам не скажу, потому как врать не приучен, а правду говорить не имею права. Но бумажки ваши, берите их и можете использовать для набивки сигарет. Остальные я вам передам при следующей встрече.

Манасевич-Мануйлов аккуратно сложил мятые листочки в свой нагрудной карман, присмотрелся к собеседнику и спросил:

– Сколько я вам за это должен?

– Нисколько, любезный, я вам их просто так дарю. Ваши деньги мне не нужны.

На большом покатом лбу журналиста появились морщины, демонстрирующие судорожную работу его мысли.

– Пусть так, господин Календер. Деньги вам не нужны. Что вы хотите, чтобы я сделал?

– Иван Федорович, мне от вас ничего не надо. Я же сказал, что это подарочек. Не более того.

– Понимаю, мои услуги понадобятся позже, – чуть понизив голос, проронил Манасевич-Мануйлов.

– Мне и услуг не надобно от вас никаких. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще когда-нибудь.

Манасевич-Мануйлов принялся медленно водить пальцами правой руки по своим черным усам, стараясь скрыть волнение. Пораскидав своими протрезвевшими мозгами, он вновь уставился на Календера.

– Вы работаете на разведку?

– Можно, конечно, и так сказать, хотя это не совсем правильно.

– На какую? Германскую, французскую, североамериканских штатов? – спросил журналист, давая собеседнику понять, что он готов содействовать любой из них.

– Нет-нет-нет. Оставим это. Я не шпион в вашем понимании. Но я готов помогать вам. И исключительно для того, чтобы очистить вашу совесть, скажу: это будет полезно и нам. Вы меня понимаете?

– Понима-аю, – почти пропел Манасевич-Мануйлов, хотя понимал лишь только то, что ему попался пройдоха покруче, чем он сам. А потому «русский Рокамболь» решил пока не приставать с бесполезными расспросами. Тайна загадочного господина Календера рано или поздно где-нибудь да раскроется. А если даже и не раскроется, то уж он, Манасевич-Мануйлов, сумеет подобрать к нему ключи.

Окончательно протрезвев, Манасевич-Мануйлов разговорился и принялся отчаянно ругать убиенного Столыпина. Журналист обзывал его палачом русского народа – не столько за казни террористов, сколько за земельную реформу, отменявшую крестьянскую общину, то есть самую душу русского землепашца.

Досталось и его преемнику Коковцеву, которого Манасевич-Мануйлов обложил за предательство славянских интересов. Новый премьер, как стало известно журналисту из надежных источников, отговорил государя-императора от вмешательства в Балканскую кампанию на стороне наших братьев болгар, сербов и черногорцев.

Поток брани остановил официант, поставивший на стол графин с коньяком и два бокала тюльпанообразной формы. Календер, разлил его в небольших дозах, собеседники выпили, и Манасевич-Мануйлов продолжил перебирать председателей правительства Российской империи и дошел до Витте. Его он расхваливал на все лады и называл истинным патриотом и мудрейшим управленцем.

Календер снова разлил коньяк по бокалам и предложил выпить за Витте, что Манасевич-Мануйлов сделал с большой охотой. И тогда уродец поинтересовался:

– А кого бы вы, любезный, желали бы видеть нынешним главой правительства?

Этим вопросом проницательный Никодимус попал в самую чувствительную точку журналиста – речь Манасевича-Мануйлова полилась сплошным потоком. Он перебирал одну фамилию за другой, давал оценки – как положительные, так и отрицательные – каждому из политиков. И, наконец, остановился на бывшем Ярославском губернаторе Борисе Штюрмере.

– Да, у него немецкая фамилия, кого-то из наших это может раздосадовать, – рассуждал Манасевич-Мануйлов. – На самом же деле это стопроцентный русак. Более того, он – член Императорского Православного Палестинского общества!

– Ну, вы ведь сами-то не подлинный русак, – осторожно вставил Календер.

– А-а, я сын князя Мещерского, хотя и незаконный, – отмахнулся журналист. – В евреи меня записали мои недруги. Бориса Владимировича тоже причисляют то к евреям, то к германцам. А он любит Россию как никто другой.

– Так почему бы вам не сделать Штюрмера председателем правительства? Подскажите государю-императору.

– Э-э, нет у меня нынче никакого влияния на государя-императора, – тяжело вздохнул Манасевич-Мануйлов, промолчав, однако, что он никогда не только никакого влияния на царя не имел, но даже лично с ним не встречался. – Я отовсюду выперт, мои связи оборваны. Бывшие друзья меня и знать не хотят.

– А вот «старец» Распутин может как-то воздействовать на царя?

– У-у, Распутин – тот еще гусь, – еще более оживился журналист. – Пролез своими грязными лапищами туда, куда другим дорога закрыта. Под его дудку сама царица Александра Федоровна танцует.

– Может вам стоит с ним сдружиться и взять его в оборот?

– Хотите меня запачкать?

– Александра Федоровна, выходит, запачкалась?

И тут Календер выложил журналисту все, что узнал про Распутина от балерины Кшесинской, взяв при этом слово, что ничего из этого не будет нигде опубликовано. Упомянул он и то, что именно «старец» убедил царя не лезть на Балканы. И открыл козырную карту: Распутин потому столь влиятелен, что умеет лечить наследника, страдающего смертельным заболеванием.

Манасевич-Мануйлов мысленно потирал руки, прикидывая, как и через кого он может выйти на «старца», но Календер и тут придумал ловкий ход: необходимо встретиться с Распутиным, угостить мадерой и пирожными, развязать ему язык, а потом опубликовать беседу в виде интервью где-нибудь, скажем, в «Вестнике Европы» или в суворинском «Новом мире». Будет грандиознейший скандал, но его не надо бояться. Главное – сбить со «старца» спесь, а потом снова с ним встретиться и предложить дружбу. Распутин далеко не дурак, быстро смекнет, что такого орла как Манасевич-Мануйлов лучше иметь в стане друзей, а не врагов.

– Я, любезный Иван Федорович, давно уже удивляюсь, чего ради это вы, матерый журналист, такую вкусную тему отдали на съедение какому-то провинциалу Брачишникову, – сказал Никодимус, разливая по «тюльпанам» остатки коньяка.

Но «матерый журналист» его уже не слушал. Просветленный шустовским напитком мозг «русского Рокамболя» строил новые планы по возращению в высшие круги, где он, как и прежде, будучи не слишком замечен, сможет дергать за нужные ниточки высших особ огромной империи.

Новые планы

Журналист Брачишников с тоской глядел на приближающийся провинциальный город.

Двухпалубный пароход «Царевна», громко хлопая лопастями по воде широкой реки, вступил в реку поменьше и поуже, и группа пассажиров с верхней палубы увидела стоящие на самом краю высокого обрывистого берега купола Троицкого собора.

К этому времени большая часть пассажиров столпилась внизу у выхода, наверху остались стоять Жаков, Сорокин, Лукин, Зиедонис и Брачишников. Каллистрат Фалалеевич призвал своих друзей не спешить и полюбоваться на приближающийся Усть-Сысольск. Каждый раз, когда он подплывал на пароходе к родному городу, у него щемило сердце. Вот и на этот раз к глазам подступили слезы, которые он пытался скрыть от друзей.

Друзья же смотрели на Усть-Сысольск совсем другими глазами. Брачишников, разглядывая разбросанные по берегу бревна, мрачно произнес:

– Мда, вот про какой город надо было бы сказать: «То не город, то тьма». Напрасно Петр Алексеевич нашу Тотьму обидел.

– При Петре Великом города Усть-Сысольска не существовало, – равнодушно заметил Питирим Сорокин. – А сейчас это типичный уездный город. Не лучше и не хуже других. Может вам, господин Брачишников, он еще и понравится. Репортаж тиснете в ваши «Петербургские вести».

Обязательно понравится, хотел добавить Жаков, но промолчал. Молчал и Зиедонис, на которого вид Усть-Сысольска с реки произвел такое же неблагоприятное впечатление, как и на репортера. До этой поездки провинция ассоциировалась у него с Кишиневом. Теперь же бессарабский город представлялся чуть ли не европейской столицей по сравнению с тем, что пришлось повидать в эти дни. Бывал он в бессарабских городах поменьше Кишинева, но то были свежие, цветущие поселения, полные зелени и фруктовых деревьев. Куда там до них всему этому убожеству!

Лукин оперся руками на перила и, хитро улыбнувшись, произнес в сторону Сорокина:

– Лет так пятнадцать назад вот на этом же пароходе сюда приплыл великий князь Сергей Александрович Романов. А потом его убил эсер Каляев. Надеюсь, нас ваши однопартийцы пощадят?

– Я противник террора, – бросил в ответ Питирим, давая понять, что шутка неуместна и не смешна.

ххх

Между тем «Царевна» причалила к берегу, матросы, покрикивая друга на друга, с шумом сбросили с правого борта трап, и пассажиры гуськом, стараясь соблюсти равновесие, двинулись по сходням в город. На прибрежном песочке стояли встречающие, последовали обычные по такому случаю объятья, поцелуи, разговоры, приветствия.